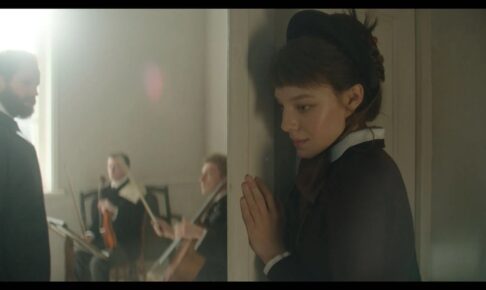

チャイコフスキーの妻(2022)

Tchaikovsky’s Wife

監督:キリル・セレブレンニコフ

出演:フィリップ・アヴデーエフ、オーディン・ランド・ビロン、ニキータ・エレンヴェ、Ekaterina Ermishina、Miron Fedorov etc

評価:90点

おはようございます、チェ・ブンブンです。

第75回カンヌ国際映画祭コンペティション作品にキリル・セレブレンニコフ監督新作が出品された。本作は「白鳥の湖」の作曲で知られるチャイコフスキーとその妻アントニーナ・ミリューコヴァとの関係を描いた作品だ。

それが邦題『チャイコフスキーの妻』として京都ヒストリカ国際映画祭に降臨した時、私の感情は高まった。ということで東京国際映画祭と東京フィルメックスとの合間に弾丸旅行で京都に行って観てきた。

『チャイコフスキーの妻』あらすじ

19世紀を代表する作曲家、ピョートル・チャイコフスキー。かねてから同性愛者だという噂が絶えなかったが、自身の人生や世間からの声を変えることを決意する。そして、彼に求愛する若きアントニーナと結婚するが、すぐに限界を迎え…。精神的な苦痛から狂っていく妻・アントニーナを熱演するのは注目の女優、アリョーナ・ミハイロワ。第75回カンヌ国際映画祭(2022年)・コンペティション部門、正式出品作品。

※極めて刺激の強い性愛描写、全裸の描写がございます

※京都ヒストリカ国際映画祭サイトより引用

奥の存在として追いやられる者はラベルを渇望する

本作はチャイコフスキーとミリューコヴァとの関係を通じて抑圧される女性像を描いている。その視点が興味深い。19世紀ロシア社会は男性中心に回っており、女性は奥に追いやられる存在であった。そんな状況下でミリューコヴァは作曲家であるチャイコフスキーと結婚することで地位を上げようとしていた。チャイコフスキーは、自分はクズであることを語っており、愛が生まれないことを説明するが彼女は「チャイコフスキーの妻」というラベルへの渇望から半ば強引に婚約することとなる。

彼女にとって、チャイコフスキーの後ろにいる存在であり、彼の周囲の者からは個として認知されなくとも、少しでも注目され興味を持ってもらえるこのラベルはアイデンティティを保つために必要なものであり、以後執着することとなる。

本作は、そんな彼女の状況をいくつかの要素で肉付けしていく。例えば、「ハエ」の存在がある。映画の中で執拗にハエの音が聞こえる。ほとんどのシーンでハエそのものは映らない。嫌な羽の音が聞こえるのだ。これは、存在は限りなく見えないが、その中でも少しでも気を惹こうとする彼女の行為を象徴しているように見える。

またチャイコフスキーとの心理的な差を表す場面としてサンゴのアクセサリーに関する言及がある。チャイコフスキーはミリューコヴァが身につけるアクセサリーが「本物ではない」ことを憐れむ。しかし、彼女はサンゴの要素を部分的に含むその「本物らしさ」を受け入れようとしている。彼女は作曲家になれないし、富や名声を手に入れることもできない。しかし、チャイコフスキーの妻になることで「本物らしさ」を纏い自己を保とうとする。それをサンゴのアクセサリーに対する発言で表しているのだ。

しかし、そんな彼女の「本物らしさ」に対する渇望はへし折られる。どんなに赤い派手な格好をしても、チャイコフスキーが形成する群れからは切り離されていくのだ。それでも彼女は彼の後を追いかける。あくまで「チャイコフスキーの妻」であることが重要なため、他の男が取り囲み裸体を魅せても彼女は拒む。彼が、自分を理由に苦しむと悦楽の顔を浮かべるのも「チャイコフスキーの妻」という存在が現出するからと言える。

やがて、精神的に蝕まれた彼女は『インフル病みのペトロフ家』のような地続きの悪夢の中でアイデンティティを掴もうと溺れながら彷徨うこととなる。

コスチュームプレイでありながら、男性社会によって抑圧されたものが、名声持つ男性のラベルを身につけることで微かなアイデンティティを獲得しようとする普遍的痛ましさを描いている。これは決して古い話ではなく、今でも我々の身近で起こっている話であり、それを仄暗い空間と長回しによる異様な舞いで表現したキリル・セレブレンニコフ監督の手腕に脱帽した。

京都まで遠征した甲斐がありました。

第75回カンヌ国際映画祭関連記事

・『ベイビー・ブローカー』捨てるなら産まなきゃよかったじゃんという暴力

・『Crimes of the Future』外科手術は新たなるセックスだ!

・【東京国際映画祭】『R.M.N.』経済の悪魔を論理の悪用でハメて焼く

・【東京国際映画祭】『タバコは咳の原因になる』「恐怖」は団結の薬にならない※ネタバレ

※IMDbより画像引用