ゴダールの探偵(1985)

Détective

監督:ジャン=リュック・ゴダール

出演:ジョニー・アリディ、ナタリー・バイ、クロード・ブラッスール、ローラン・テルジェフetc

評価:75点

おはようございます、チェ・ブンブンです。

昨日、ジャン=リュック・ゴダールが亡くなった。ゴダールの映画は正直、そこまで好きではない。「カッコいい画は撮れるが、物語れない」自分に対して開き直っているので、内容に面白さを感じられない。しかしながら、3Dメガネに脅かしでも没入でもない使い方を見出した『さらば、愛の言葉よ』には痺れたし、銃を撃っても死なない定石破りを華麗にキメた『はなればなれ』や燃える車の横移動が印象的な『ウイークエンド』は映画を観る感動を与えてくれた。何よりも、『イメージの本』で引用されたインターネット動画と思しき列車を待つ少女の画よ!少女の眼差しと線路が連動する。左手が鑑賞者の視線を彼女の瞳へ誘導し、フレームの外側へと関心を向けさせる絵画的構図がさりげなく形成される決定的瞬間がそこにはあった。この衝撃は、今のYouTube動画研究の礎となっている。

さて、今回は追悼ということで『ゴダールの探偵』を観た。相変わらず頭でっかちな論文映画ではあったが、カッコいい画と共に向き合ってみました。

『ゴダールの探偵』あらすじ

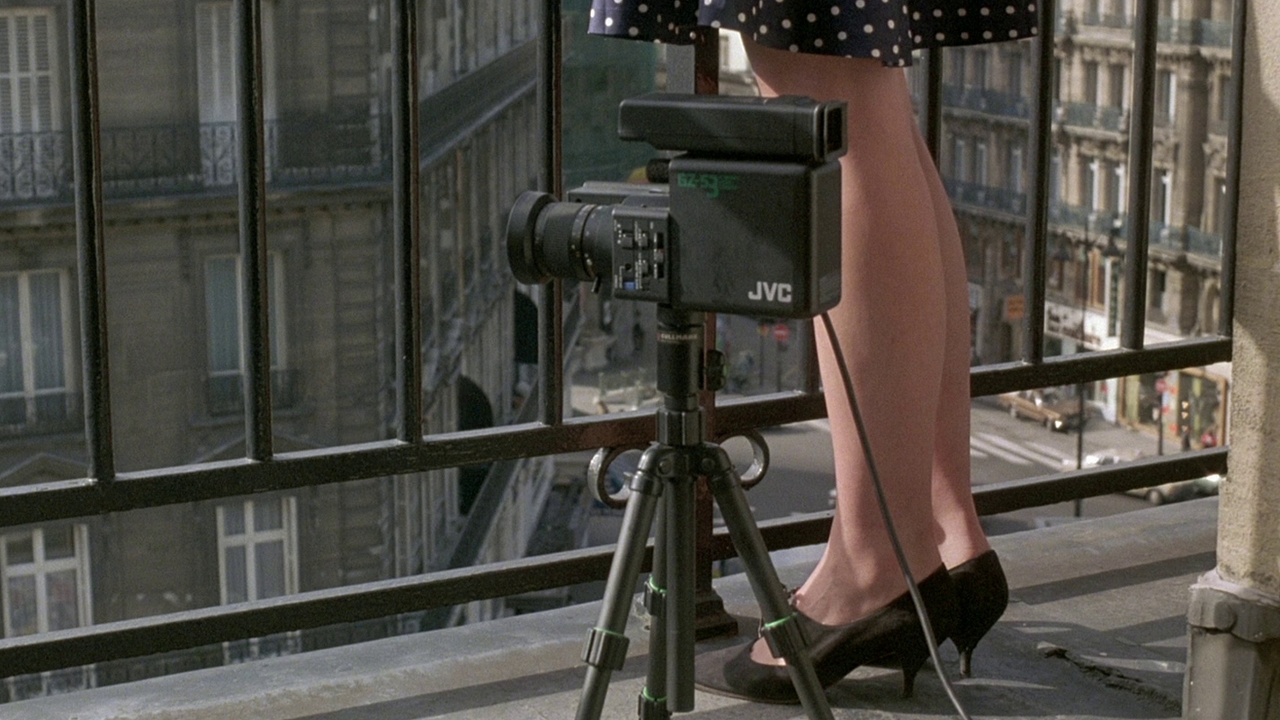

パリの一流ホテル、コンコルド・サン・ラザールの一室のベランダに取りつけられたビデオ・カメラが街の下の方を映し出す。この一室に陣取ってある殺人事件を追っていたのはイジドール(ジャン・ピエール・レオー)という現職の刑事だ。事件は、ちょうど二年前、このホテルで起こったのだが、当時その事件を担当していた探偵ウィリアム(ローラン・テルズィエフ)は、犯人をつきとめられず職を失ったが、今でも犯人追求の意欲は失っていない。

見るは欺く、真実はいつもひとつ

ホテルの一室からカメラの眼差しが街へと注がれる。決定的瞬間を捉えようと、ビデオはスロー再生となるが決定的瞬間はなかなか訪れない。本作は、探偵物語を通じて「見る」行為について論じている。カメラが捉える空間に3つの次元が現れる。一つは「今」である。ドレスを着替える女性だ。もう一つはテレビに映し出されるもの。これは「過去」でもあり、間接的に映し出される「今」でもある。そして、3つ目は新聞を読む男だ。これは「過去」を読む行為によって「今」へと変換される状況が映し出されている。この3つの要素を踏まえると、我々がまさに観ている映画は、「過去」を「今」のものへと変換する作業である。一方で、文字からの現出する「今」とは異なり、ここで現出する「今」は監督によってコントロールされたものである。

真実はいつもひとつではない。なぜならば、無数の事実を繋ぎ合わせ語られたものが真実であり、それは人の数だけある。だが、映画が観客に提示する真実はひとつである。監督が虚実を繋ぎ合わせて語ったったものであるから。このように考えると、本作において犯人が誰だとかそういったことは意味をなさない。重要なのは、映画における真実とは何かという観点である。銃が明らかに撃たれてなくても、人が倒れたら「銃が撃たれた」のである。これは小説における、どんな場所でも「銃が撃たれた」と書けば、「銃が撃たれた」事実が物語に刻まれることと同じなのである。

だから見る(=voir)は欺く(=décevoir)。我々は決定的瞬間(=事実)を見ようと、画面を凝視する。しかし、提示されるのはゴダールが既に事実を加工して作った真実なのである。

こうは理屈をこねくり回して解釈してみたが、ビリヤードのシーンがカッコいい、カメラと足が並ぶシーンがカッコいい。その感覚だけでも十分満足できたゴダール映画であった。

※MUBIより画像引用