シン・ウルトラマン(2022)

監督:樋口真嗣

出演:斎藤工(齊藤工)、長澤まさみ、有岡大貴、早見あかり、田中哲司、西島秀俊、山本耕史、岩松了、長塚圭史、嶋田久作etc

評価:50点

おはようございます、チェ・ブンブンです。

2016年『シン・ゴジラ』から始まったある種のオトナ帝国プロジェクト「シン」シリーズ。この日本語ならではの「シン」の用法を発明したことは未だに慧眼だと思っている。「しん」ではなく、カタカナ特有のエッジが利いた「シン」であることが重要で、それは「新」、「Sin(=罪)」などといったワードへのアクセスしやすさを表象しているかのようだ。「しん」ではこれらの単語に接続できないだろう。今や、SNSで人々の思想が可視化される状態。映画も日常も当たり前のように、様々な領域が混ざり合うマルチバースな世界となっている状況を示した、多彩な読みが可能な接頭語と言えよう。

さて、新作『シン・ウルトラマン』が公開された。自分はウルトラマンに関してはほとんど観たことがなく、三池崇史が手がけたウルトラマンマックス「第三番惑星の奇跡」のみ観賞している状態である。ほとんど思い入れがない状態で観たのですが、面白い部分こそあれども問題作だった。今回はネタバレありで書いていく。

『シン・ウルトラマン』あらすじ

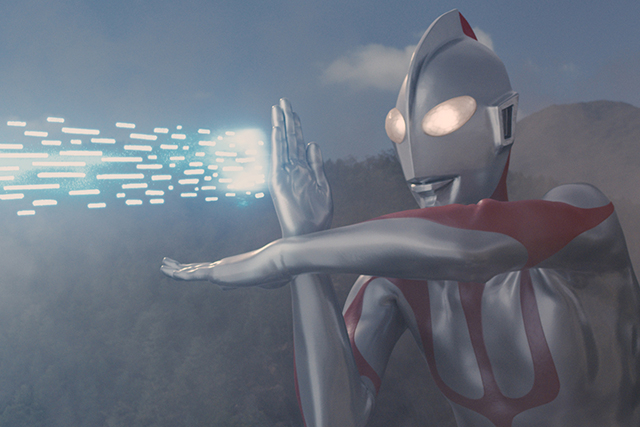

日本を代表するSF特撮ヒーロー「ウルトラマン」を、「シン・ゴジラ」の庵野秀明と樋口真嗣のタッグで新たに映画化。庵野が企画・脚本、樋口が監督を務め、世界観を現代社会に置き換えて再構築した。「禍威獣(カイジュウ)」と呼ばれる謎の巨大生物が次々と現れ、その存在が日常になった日本。通常兵器が通じない禍威獣に対応するため、政府はスペシャリストを集めて「禍威獣特設対策室専従班」=通称「禍特対(カトクタイ)」を設立。班長の田村君男、作戦立案担当官の神永新二ら禍特対のメンバーが日々任務にあたっていた。そんなある時、大気圏外から銀色の巨人が突如出現。巨人対策のため禍特対には新たに分析官の浅見弘子が配属され、神永とバディを組むことになる。主人公・神永新二を斎藤工、その相棒となる浅見弘子を長澤まさみが演じ、西島秀俊、有岡大貴(Hey! Say! JUMP)、早見あかり、田中哲司らが共演。劇中に登場するウルトラマンのデザインは、「ウルトラQ」「ウルトラマン」などの美術監督として同シリーズの世界観構築に多大な功績を残した成田亨が1983年に描いた絵画「真実と正義と美の化身」がコンセプトとなっている。

新ではなく、Sinなる世界

映画を観るとは、元来大スクリーンに引き伸ばされた人間を観る行為だ。つまり、我々が小人になり世界を覗き込む行為と同義である。その巨大さ、壮大さに没入することが原始の映画体験であろう。『シン・ウルトラマン』は、もちろん特撮映画としていかに「巨大」を魅せるかに哲学を染み込ませるのは当然の行為として、映画というスペクタクルが持つ特性を的確に捉え続けている作品だ。

カメラは、常に見上げてて撮る。椅子や机の隙間から登場人物の顔を捉える。山積みになった本は、それ自体がビルに見えるような角度から画に収める。人の顔は、手の上にからウルトラマンの顔を見た時のような巨大なアップで捉えられるのだ。人間サイズですら圧倒的に巨大であるのに、ウルトラマンや禍威獣はさらに巨大である。そんな巨大なウルトラマンも終盤になると、惑星クラスのゼットンを前にすると非力な小人として映り、地上からは遥か遠くで霞むように映る巨大な存在を前に絶望する。このような、「巨大」の中のサイズ感を余すことなく魅せていく。この演出に私は惹き込まれた。これは『シン・ゴジラ』や『シン・エヴァンゲリオン劇場版:||』にはない要素であり、好感を持った。

しかし、一方で男性的眼差しがハラスメントレベルでキツかったのは受け入れ難いものがある。無論、フジ・アキコ隊員オマージュとして長澤まさみを巨大化させる演出自体は問題ないだろうし、冷凍された昭和文化を意図的に描く描写として、下から覗き込むようなショットを入れること自体は『シティーハンター』におけるスケべ演出が昭和的表現として脇に置けるのと同様の許容範囲だとは思う。

しかし、いくら昭和的価値観を解凍した映画だからといって、長澤まさみが尻を叩くのドアップで魅せるショットを執拗に挿入したり、風呂に入っていない状況で至近距離から匂いを嗅ぐ演出を入れたりするくどさは、女性を無意識に性的に消費しているとしか思えない。確かに長澤まさみは、男にビンタしたり、尻を叩いたりしているが、それが女性を男性と等しく扱っていると考えるには厳しく、単にハラスメント被害者が、その暴力を加害として行使しているに過ぎない。先日観た『ジャッカス FOREVER』同様、目まぐるしく価値観が変わる世界で冷凍保存された文化(=ノスタルジー)を摂取した時に感じる複雑な想いが私の中で駆け巡った。エンジニア的に「価値観はアップデート」という言葉が苦手で(アップデートしたら不味い状況が多々あるから)、様々な価値観を並べて整理することが重要だと考えており、昭和的価値観の本作も単にセクハラ映画だとバッシングするのは違うとは思いつつも、至近距離で匂いを嗅がれる場面は『アヘドの膝』に近い、パワハラ・セクハラ受けたことのある人にとってトラウマな描写だったと思う。

とはいえ、奇遇にも『大怪獣のあとしまつ』を添削したような作品になっていたのは興味深く、ギャグがスベる前に次の展開に滑らせたり、全編説明台詞で役者の演技が死んでいるように見えるものの、宇宙人同士が居酒屋で政治について語り、割り勘をするみたいな情緒的なシーンがあったりして、「映画を早送りで観る人たち」で記述されている現在のニーズに応じつつも、工夫ある演出で良い映画にしようとする気概は良かったと思う。

とりあえず、私はゲーム実況者「のばまん」がユニバースサンドボックス2でゼットンが放つ1兆度の炎を検証する動画を観てお口直しするとしよう。