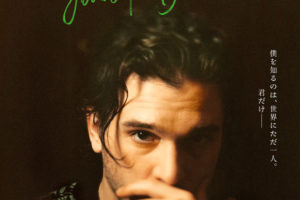

あの頃。(2021)

監督:今泉力哉

出演:松坂桃李、仲野太賀(太賀)、山中崇、若葉竜也、芹澤興人etc

評価:65点

おはようございます、チェ・ブンブンです。

『愛がなんだ』で幅広い映画ファンにその名を知らしめた今泉力哉と『南瓜とマヨネーズ』、『ローリング』等クズ映画の名手として名高い冨永昌敬がタッグを組み劔樹人の自伝的コミックエッセイを映画化した『あの頃。』が公開された。本作は、2000年代に「ハロー!プロジェクト」にハマる人、通称ハロヲタの年代記を描いた代物であり、アイドルに疎い私はついていけるのか心配であったのですが、「萌ゆるサブカルの肖像」として興味深い内容でした。一方で、結構問題作だと思いましたのでネタバレありで考察していきます。

『あの頃。』あらすじ

マネージャーやプロデューサー、ベーシストとして「神聖かまってちゃん」などのバンドや音楽ユニットにかかかわってきた劔樹人の自伝的コミックエッセイ「あの頃。男子かしまし物語」を、松坂桃李主演で実写映画化。大学院受験に失敗し、彼女もお金もなくどん底の生活を送る青年・劔。松浦亜弥のミュージックビデオを見て「ハロー!プロジェクト」のアイドルに夢中になった彼は、イベントで知り合ったコズミンら個性的な仲間たちとともに、くだらなくも愛おしい青春の日々を謳歌する。しかし時は流れ、仲間たちはアイドルよりも大切なものを見つけて離れ離れになっていく。そんなある日、コズミンがガンに冒されていることを知った劔は、かつての仲間たちと再会を果たすが……。「愛がなんだ」の今泉力哉監督がメガホンをとり、「南瓜とマヨネーズ」の冨永昌敬が脚本を手がけた。劔がアイドルにハマるきっかけとなる松浦亜弥役を、「ハロー!プロジェクト」のアイドルグループ「BEYOOOOONDS」の山崎夢羽が演じる。

萌ゆるサブカルの肖像

『花束みたいな恋をした』が文化に飼いならされた者の物語だとすれば、『あの頃。』は文化を飼いならす者の話だろう。前者は、映画や音楽、小説にゲームと固有名詞を羅列し、その密度で愛を表現する話だった。賛否両論分かれるこの作品における議論の焦点は、この空気な固有名詞群であった。個人的には、文化でしか繋がっておらず、堅い愛情に思えて、文化が失われれば脆く崩れ去ってしまう恋愛を描く表現として、固有名詞を羅列する技法は成功していると感じた。さて、その描写に不満がある人にとって『あの頃。』は正しい固有名詞の使い方であろう。宇佐見りん「推し、燃ゆ」の言葉を借りれば、「解釈する」視点がそこにある。「ハロー!プロジェクト」沼にどっぷりと浸かる者はアイドルグループ全体ないし、アイドル個人を「解釈」し、自分の人生に結びつけ他者を巻き込んでいく。「シャボン玉!」と叫ぶ曲のワンフレーズに特化して解釈したりする者どうしが、大人の夏休みといえるであろう長い停滞の中で訪れるイベントを過剰に盛り上げていく姿が描かれている。単に「アイドルオタク」という枠組みに治ることなく、ファンミーティングによって独自の文化が形成されていき、段々と独自のバンド活動に力点が置かれて、内輪的悪ノリに発展していく痛々しさまで描かれているところに本作の力強さを感じている。

ただし、そこには問題作となる要素が眠っている。『あの頃。』は2000年代初頭、まだアイドルやゲーム、アニメがサブカルチャーとして下に見られていた時代の異性に対して性的消費の眼差しを向けていた者のアンダーグラウンドを描いておきながらも、検閲にあったかのように肉体的コミュニケーション場面がごっそり消えていたりするのだ。かと思えば、ファンミーティングが内輪の悪ノリがメインとなり、仲間内の女性関係に纏わる騒動をお客さんの前で曝け出す展開は2017年の『童貞。をプロデュース』公開10周年記念舞台挨拶における加賀賢三の告発を彷彿させる生々しさがあった。どうも今泉力哉ヒリヒリした感触と冨永昌敬のヒリヒリした感触がシンクロしていないような気がしたのだ。だが、ゼロ年代から2010年代にかけてサブカルチャーがカルチャーになる変遷を文化批評として描きこむ気概は一番評価すべきところでしょう。

例えば、劔樹人(松坂桃李)がコズミン(仲野太賀)たちと学園祭でモーニング娘。のブースを設置する場面。ブースに立つ劔とステージ前でヲタ芸を繰り広げる輩を挟んで彼の女友達3人が映し出される。一人は露骨に嫌悪を示す。二人目は、それに流されるが、三人目は後に興味津々で劔のもとに寄る。そこで彼は「マツコンに行かない?」と声をかける。ヲタク界隈にいると、次々と専門用語ができてきて、ヲタク同士は日本語でも英語でもなくヲタク語で会話する。丁度、映画ヲタクにおいてクエンティン・タランティーノのことをタラちゃんと呼ぶように。彼女が「えっ?」と反応することで、沼の内側と外側の境界線を鮮明に描くことに成功している。早稲田大学モーニング娘。研究会が監修に入っている為、モーニング娘。を沼の外側にいる者は「モー娘。」と一般的な略し方をするのに対して、「モーニング」、「娘。」と略したりする入念さが素人目にもわかり単なるファン映画ではないことが理解できる。

また、本作で登場するモブキャラにも注目していただきたい。学園祭のシーンで赤いシャツにサイバーパンクなメガネをした人や松浦亜弥の握手会で全身缶バッチを装備したおっさんがコンサートシーンにいたりするのだ。映画ファンも映画祭や特集上映に行けば、話したことはないが知った顔に遭遇するだろう。あの広いようで狭いコミュニティを映画に盛り込んでいたりする。

さらに、『あの頃。』において握手会のシーンの繊細さは特記すべきポイントとなっている。劔が一目惚れしていた松浦亜弥と初めて握手をする場面。事前に練習で握手会に挑んだ際には、噛み噛みしどろもどろになっていた彼にとって最大の試練だ。死ぬかもしれない。松浦亜弥握手会のチケットに当選した喜びの一方で、死に対する恐怖を抱く彼は、なんども心の中で台詞を反芻し、永遠に続くかもしれない松浦亜弥までの花道をゆっくりゆっくりと紡ぎ出す場面は握手会に参加したことない者でもヒシヒシと伝わる熱い展開と言える。

大人にも卒業式と同窓会がある。

『あの頃。』をアイドルヲタク映画として観ると、後半の失速はキツいものがあるだろう。正直、自分はコズミンがガンを患い危篤になるあたりから興味を失ってしまったところがある。

もちろん、この失速と停滞は意図的かつ重要だ。「大人には卒業式がない。」とアイドルに夢中だった者たちが、バンドを組み始めたあたりから少しずつ自分の人生に見切りをつけていく。『さらば青春の光』でモッズ族だった者がホテルマンで平凡なベルボーイになっていき、ずっとイキッていたジミーが孤立していくように、一人また一人とアイドルから離れていくのだ。

アイドルを偶像、宗教と仮定するならば、アイドルとは人々に生きる道を示す存在である。ならば、モーニング娘。を通じて長らく停滞していた人生に道を創り出し、ファンもある種の区切り(=卒業)をつけることでアイドルはその目的を達成するのではないだろうか?そして、一旦分かれたとしてもアイドル界隈で培った友情はSNSやデバイスが変わったり、趣味が変化しても壊れることなく、再会の時は訪れる。

つまり『あの頃。』は「大人には卒業式がない。」と思っていた者にも卒業式もあれば同窓会もあることを考察しており、過ぎ去った長い時間を振り返る瞬間=あの頃。を描くことが重要な作品なのである。

だから好き嫌いはあれども、本作における深い洞察力には感銘を受けた。アイドルに詳しくなくても、この萌ゆるサブカルの肖像には心踊らされました。

P.S.劇中で今キテいるのはBerryz工房だという話題があったが、アイドルが多様化していく様子を示唆するのに鋭い固有名詞の使い方だったと思う。アイドルに興味ない人からすると、坂系やNiziUなどのアイドルグループはクローン女子のように全員同じに見えるのだが、Berryz工房だけアベンジャーズかな?と思う程ビジュアル面で強烈な差があり、その歪さは自分でも認識できました。

※映画.comより画像引用