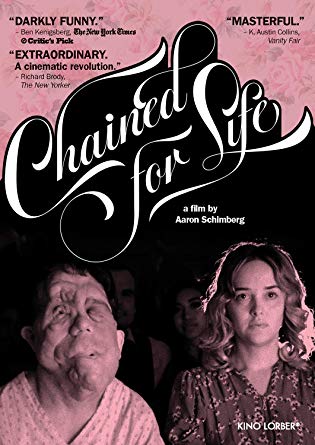

チェーンド・フォー・ライフ(2019)

Chained for Life

監督:Aaron Schimberg

出演:ジェス・ワイクスラー、Adam Pearson、Stephen Plunkett etc

評価:90点

おはようございます、チェ・ブンブンです。架空の民俗学者Jonathan Mallory Sinusの断片的エピソードを繋いだビザールな作品『Go Down Death』で長編デビューを果たしたAaron Schimbergの長編2作目『Chained for Life』が大傑作だという噂を聞きつけ、米国iTunesで観賞しました。どうやら、『フリークス』たる映画の内幕を通じて映画界のルッキズムを批判する作品だとのこと。実際に観てみると、日本公開してほしいほどに素晴らしい作品でした。

『Chained for Life』あらすじ

A beautiful actress struggles to connect with her disfigured co-star on the set of a European auteur’s English-language debut.

訳:美しい女優は、ヨーロッパの著者の英語デビュー作のセットで、容姿の悪い共演者とつながるのに苦労しています。

※IMDbより引用

日本公開熱望!安易な多様性に釘を刺す

この世は多様性、多様性と口煩く騒がれているが、本当に多様性ある世界は実現できているのだろうか?映画の世界においては、近年こそぽっちゃり系の女の子が痩せて美人になるようなサクセスストーリーは批判の的にされている。LGBTQ映画は米国iTunesに特設ページが設けられているほど社会的地位が上がっている。しかし、よくよく映画を観ると、総じて美男美女が主演に配置されることが多い。障がい者のような容姿に問題のある人は、表舞台に立ってはいけないのだろうか?確かに、『ザ・ピーナッツバター・ファルコン』のザック・ゴッツァーゲンや『イサドラの子どもたち』のManon Carpentierのようにダウン症の子どもが主演の作品も確かにある。しかし、どちらもイケメン、美女よりだったりする。

さて、今回観賞した『Chained for Life』は色彩を帯びた『フリークス』の裏側を描いた作品である。人間の本能的にうっと拒絶したくなるような容姿の俳優を多数配置し、《多様性》の持つ欺瞞を皮肉っていました。主人公の女優Mabel(ジェス・ワイクスラー)は盲目の看護婦が献身的に介抱する映画に出演する。会話の中で、オーソン・ウェルズやダニエル・デイ=ルイスを例に挙げ、健常者である自分が視覚障がい者を演じることを肯定しようとする。それは、これから訪れる大勢の障がい者たちに対する本能的拒絶を隠し通そうとしているようにも見える。

そして車で、当人がやってきます。小人症だったり巨人症、トランスジェンダー、シャム双生児だったりバラエティ豊かな役者がやってきます。そして彼女はレックリングハウゼン病を持つRosenthal(Adam Pearson)と対峙します。この時の彼女の演技に注目していただきたい。差別者にならないように振舞っているのですが、顔面全体が晴れ上がり、右の微かな穴から世界を見る強烈な容姿の彼に身体が拒絶反応を起こしていることに気がつくことでしょう。そして、そんな彼女に対して彼は演技練習を提案する。喜怒哀楽をその場で演じるのだ。彼が、シチュエーションを言いわたすと、彼女は演技を始める。すると、身体の拒絶反応がスッと消えていくのだ。そして表情豊かな彼女の演技に対して、表情の手数を持てない彼の演技を切り返しで強調していく。この強烈な場面により、観るものはグッと映画へ引き込まれていきます。

そして、障がいを扱った作品の内幕ものを通じて、無意識なる悪意が皮肉られていく。彼がカメラを持っていると、スタッフが現れ、「いいカメラ持っているじゃん。そうだ写真を撮ろう。ポーズをとってくれ!」と言う。他の俳優仲間も彼と写真を撮る。しかし、そこには妙な居心地の悪さがあります。そうです、美男美女が自分より容姿が優れていない人を横に置き、自分の美を際立たせるあのタチの悪さがそこにあるのです。しかも、このケースが最悪なのは、レックリングハウゼン病の男を横に置くことで、自分の寛容性をアピールしていることにあります。自分の株を上げる為に、無意識に彼を道具として使ってしまっているのです。

居心地の悪い場面はこれだけではない。次々と描かれていく。例えば、試写室で障がい者の映画を観る場面。カメラはMabelとRosenthalを捉えている。フレームの外では、容姿に関する話題が流れている。彼女は居心地悪そうな目でチラチラとRosenthalを観るのだ。彼は真剣な眼差しで映画と向かい合う。この場面では、観客に想像力を働かせることで、女優と同様善悪の彼岸で多様性とは何かについて考えることとなります。

また、暗闇からRosenthalがにゅっと出てくる場面では、「5秒待ってから出てきてくれ。」、「早い!」、「もっとしっかり出てきてくれないかなぁ」と何度も演技を繰り返し行うことで、障がい者も役者故、健常者と変わらぬ演技指導が入るということを強調している。

極め付けは着地点だ。本作の終盤では思わぬ寓話的要素が襲いかかる。グロテスクで感傷的なある展開は、一見すると雑で安易なものに見えるかもしれない。しかし、1時間近く、1シーン1シーンごとに《多様性》と人間の本能との格闘を描いてきたからこそ、この場面は一歩、《多様性》の外殻を破り内側へ入り込めたのではと考えることができる。自分の心の中にある悪意と向き合い、己の醜さが表面化することで、初めて彼らと同じ目線に立つことができるのです。

ふと、この作品を観て、幼少期に小学校の先生に言われた言葉を思い出しました。社会科見学で、障がい者の為の職業斡旋施設に行った際に、強烈な容姿の人が多数働いており、友達に「ゾンビみたいだったね。」とうっかり溢してしまい、先生にチクられてしまった時のことです。先生は怒るのかと思いきや、「その感情、大事にしておくんだよ。」と言いました。この一歩間違えたら差別容認ともなりかねない言葉、長年頭に引っかかっていたのですが、本作を観てようやく光が差しました。

「自分の本能を知り、己の醜さと和解することでこそ彼らと同じ位置に立てる」のだと。

《多様性》という言葉は触りが良い。汚れなき剣なので、無意識に自分の清潔さを強調する為に使いがちである。しかし、それは結局ルッキズムの域を出ておらず、彼らを消費しているだけに過ぎない。本当に《多様性》を語るのであれば、己の醜さを知ることが大事だとこの作品は教えてくれました。Aaron Schimberg監督は間違いなく2020年重要監督になるでしょう。きっとその内アカデミー賞監督にまで登りつめるでしょう。多分、彼は巨匠になっても鋭い《Extraordinary》な人々と社会の関係性に対する考察を描いていくと思います。

なので、日本の配給会社さん、是非とも『Aaron Schimberg』を日本公開してください。ブンブンは全力で応援します。

ブロトピ:映画ブログの更新をブロトピしましょう!

ブロトピ:映画ブログの更新をブロトピしましょう! ブロトピ:映画ブログ更新

ブロトピ:映画ブログ更新

コメントを残す