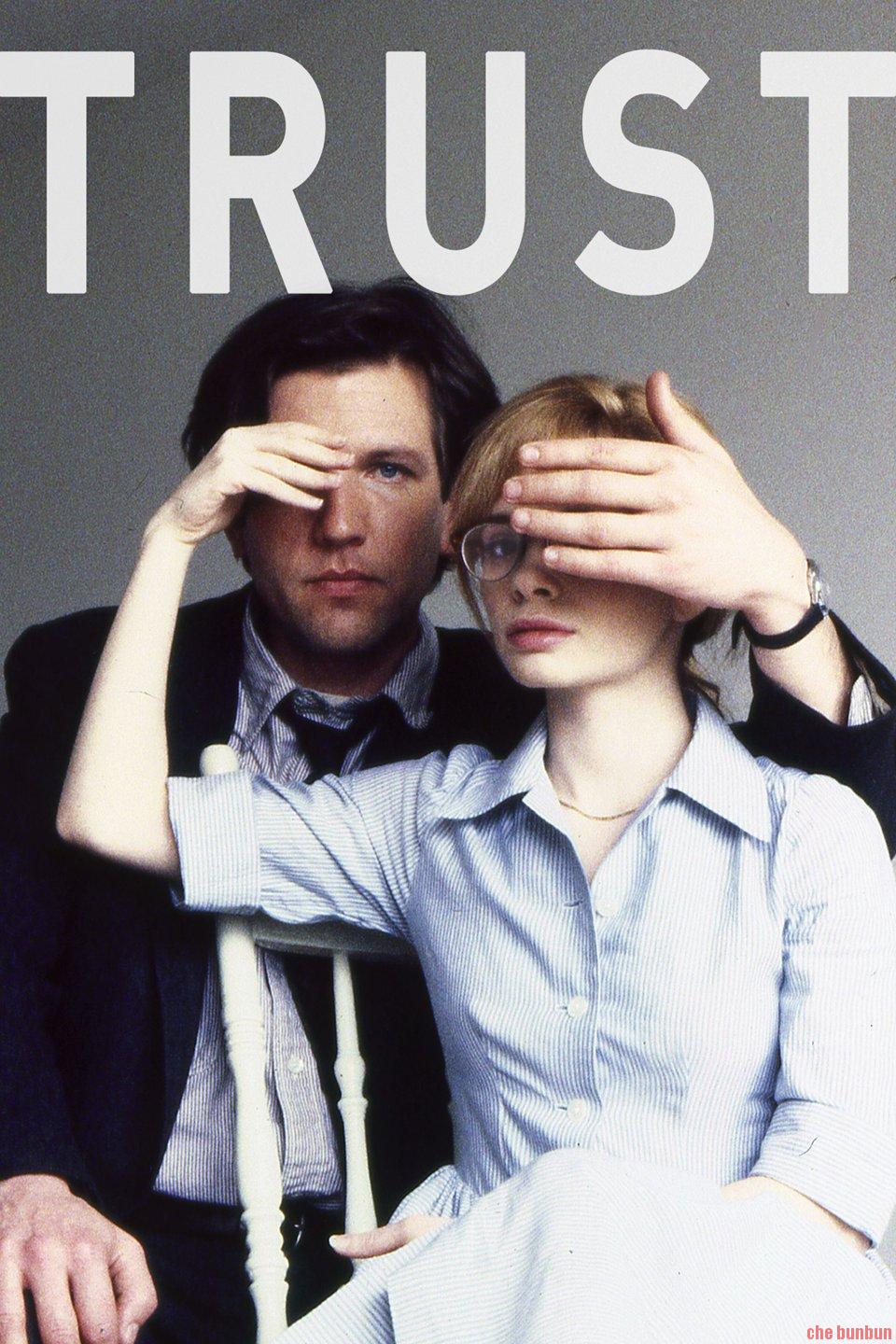

寝ても覚めても(2018)

ASAKO 1&2(2018)

監督:濱口竜介

出演:東出昌大、唐田えりか、

瀬戸康史、山下リオetc

もくじ

評価:100点

第71回カンヌ国際映画祭カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に是枝裕和監督の『万引き家族

』と共にノミネート入りを果たした濱口竜介最新作がいよいよ日本でお披露目となった。噂によると、本当は深田晃司の『海を駆ける

』がノミネートする筈が、大人の事情で急遽、カンヌと全く縁のなかった濱口監督最新作と入れ替えになったとのこと。映画祭では、ル・モンド

を始め、アンチ『万引き家族』派の媒体が絶賛していた。Twitterでも、賛否が極端に別れていた。実際に観てみると、成る程。《登場人物に対する共感度》を評価軸にしている人に取っては、怒りが込み上げてくる作品だ。実際にブンブンが鑑賞した回では、おじいさんが「くっだらねぇな!」と捨て台詞を吐きながら、途中離脱していました。しかし、この映画こそ真のパルムドールではないかと感じた。本年度のカンヌ国際映画祭は、例年と比べるとレベルが高いと言われているが、コンペティション部門に出品されている作品の多くが、貧困や差別、ジェンダーの問題といった弱者にフォーカスを当てた作品で、《賞を獲るための映画》というイメージが強かった。それに対し、本作は、1つのスパイスとしてある出来事(後述)を使っているものの、賞に捉われないアートに特化した作品となっていた。原作ものではあるが、原作の持つ魅力を120%引き出し、尚且つ濱口竜介としての覚醒を感じた。120分興奮しっぱなしで、今年のベストテンに入れたい!ブンブンがこの作品にパルムドールをあげる!と叫びたくなるような作品だった。

今回、そんな大傑作『寝ても覚めても』を読み解く鍵を5つのポイントから語っていきます。尚、ネタバレ記事なのでご注意ください。

『寝ても覚めても』あらすじ

《朝子》は、ときめいた!そして付いていった!そして結ばれた!《麦》と書いて《バク》という不思議な青年との至福の時、《朝子》は幸せだった。しかし、そんな日は突然終わる。《麦》が突然消えてしまったのだ。それから2年と少し経ち、《朝子》は東京に引っ越しカフェで働いていた。ある日、向かいの会社にポットを回収しに行ったら、、、奴がいた。《麦》だった。しかし、彼は顔こそ《麦》だが、《亮平》という別人だったのだ。《朝子》は、《麦》の残像に戸惑いながらも、《亮平》に惹かれていくのだった…ポイント1:シュレディンガーの猫

本作は、まさしく《シュレディンガーの猫》を描いた映画だ。シュレディンガーの猫とは、簡単に説明すると、生存確率50%の箱に猫を入れ、箱を開けた時に猫が死んでいるか生きているかを考えた時に発生するパラドックスだ。猫は箱の中で既に死んでいる。あるいは生きている。結果は決定されている。しかし、箱を開けるまではその結果を確認することができない。つまり、半分生きていて、半分死んでいる。生死が重ね合わさった状態となる。

それは、生死の演技だ。《朝子》を演じる唐田えりかは、東出昌大演じる《麦》の前では生き生きとしている。しかし、《麦》はまるで幽霊のように正気を失ったかのように《朝子》の前を彷徨う。一方、東出昌大が《亮平》として《朝子》の前に現れる時の彼女は、死んだような目をしている。まるで亡霊のように、明るく生き生きとしている《亮平》にまとわり付くのだ。生と死、相容れない正反対の存在、この行き違いが観客に向かって不穏な空気を発しており、緊迫感が高まる。《朝子》は生の存在でもあり死の存在でもある、《麦》は死を司り、《亮平》は生を司る。生と死の重ね合わせによる不安定さ、それを「朝子…」「朝ちゃん…」「麦…」「亮平…」と囁くような、でも力強い呼びかけで持って、なんとか輪郭を保とうとする。これにより、本作は観たこともないような面白さを増幅させている。

そして、濱口竜介監督は、これまで『PASSION』や『親密さ』、『ハッピーアワー』と一貫して、長い会話の中で突如修羅場が訪れるその瞬間に固執していただけに、場面の切り返しでもって《IF》の世界を強調させ、観る者に旋律を与えている。

例えば、アヴァンタイトル。《朝子》が《麦》と出会って、《麦》が描かれる。その中で、幸せなシーンの直後に突然、バイクで事故を引き起こしてしまう《死》を連想させる場面が描かれる。そして次のシーンでは何事もなかったかのように、また幸せな日々が展開される。そして、アヴァンタイトルが終わると、目線は《朝子》から亮平に変わる。亮平の目線で語られるこの話では、《朝子》を異様な女。ファム・ファタールとして描いている。ここで観客は気付くであろう。もし、アヴァンタイトルがなかったら、これはホラーだと。《朝子》の悲しい話を観客は既に知っている。それだけに、《朝子》の鋭い眼光に意味を見いだせる。しかし、亮平からしたら、彼女は只々変な人でしかない。

本作のラストは、川のシーン。《麦》と《亮平》と《朝子》が一堂に集まり、まさかの《朝子》が《麦》と一緒に去り、はたまた何故か《亮平》の元に戻ってくる映画史上最悪の展開を魅せた末に訪れるクライマックス。《朝子》も《亮平》も死んだような目つきで、川を眺める。《亮平》が「川が濁っているね。なんでこんなところに住むことにしたんだろう。」と言う。それに対して「川はキレイよ。」といって終わる。このシーンで初めて、《朝子》のカードと《亮平》のカードは一致する。それは《死》というカードだった。この映画の中で初めて死と死が邂逅したのだ。しかし、会話は食い違っている。正反対のことが言われている。このことから、本作は崩壊した後が始まり。《朝子》と《亮平》の関係がズタズタに引き裂かれ、夢なのか現実なのかわからない白昼夢から覚め、ようやく本当の恋が始まることを示唆しているのだ。

このシチュエーションは原作にはない。原作では、《朝子》が《麦》のような存在になってしまったことを匂わせながら、《亮平》と再会するところで終わっている。それに対し、映画では、《麦》という亡霊から解き放たれ、希望を感じさせる終わり方。物語の先を予見させる終わり方になっている。非常に脚色としても鋭いエンディングだと言えよう。

ポイント2:牛腸茂雄

原作でも、美術展に行くシーンがあるが、今回濱口竜介監督は牛腸茂雄の写真に拘った。決して、『シャイニング』の双子姉妹みたいな写真を使いたいから、ただ監督が好きだからといった軽い理由ではない。牛腸茂雄は、胸椎カリエスにより身体的成長が止まってしまった写真家だ。彼の写真には常に《不安》という影がチラついていた。双子からは絶望の眼差しが見える。風景も、荒野、虚無が映し出されている。病に苦しんだ牛腸茂雄の心を反映するかのように。身体的成長ができなくなり、子どもに向かっていく姿からは、「大人を見たくない」という彼の心理を映し出しているように見える。そんな牛腸茂雄の写真を劇中に執拗に登場させることで、《朝子》というキャラクターを強固なものにしている。《朝子》は言う。

「乗り越えようと思った。亮平と出会い、乗り越えたと思っていた。成長したと思っていた。でも少しも成長していなかった。」

彼女は、精神的成長が止まった女性だったことが分かる。そして牛腸茂雄の残像から、《朝子》は精神的に成長ができないあまり《麦》に向かってしまうことが分かる。恋愛は顔か内面かという普遍的問題の前を彼女は素通りし、一番最初に好きになったという引力に引っ張られてしまう。

原作にない、牛腸茂雄の使い方に心を鷲掴みにされました。

ポイント3:黒沢清

実は、今回の濱口竜介は従来とは一味違う。単に初商業映画だからという理由ではなく。明らかに覚醒している。従来の濱口作品は、映画というよりかは舞台だった。無論、『親密さ』の1部と2部の狭間に待ち受ける鳥肌モノのシークエンスなんかは映画的だが、基本的に役者のオーバーアクト。心の底から魂を炸裂させる演劇よりの演出をしていた。それが、今回は全編フル映画的。前作の短編『天国はまだ遠い

』で、黒沢清テイストと濱口竜介ならではの会話の中で自然と地雷原に入ってしまう痛々しさ、例えるなら、紙をスーーッと人差し指に擦り込み、血がツーーッて流れ、チクチクと痛み出すあの感覚をフュージョンさせ、味を占めたのであろう。今回は今までの技術を重ね合わせ、観客を戦慄の淵に、夢にまで出てくる程の悪夢を突きつけた。

ポイント4:東日本大震災

原作では2005年の新潟県中越地震が一瞬登場する。しかし、物語的意味としては弱いものを感じた。原作が書かれたのは2010年と東日本大震災以前な為、地震描写に関しては正直、分析できていないような気がした。今回、映画版が作られるにあたり、別に削っても良いであろう地震の場面を濱口監督は残した。それも東日本大震災を思わせる形で残した。これは濱口監督が東日本大震災の記録映画『なみのおと』『なみのこえ』『うたうひと』を制作しており、思い入れがあるから入れたのもあるのだけれども、驚いたことに地震を単純な《凄惨さ》の記号として使っていなかった。

日本映画は、東日本大震災以降、地震とどう向き合ったらいいかと模索していた。多くの監督は、地震を単純に凄惨で可愛そうなものとして描いてしまった。いかにも表面的で、その下にある恐怖や悲しさがドロドロぐちゃぐちゃになっているものを汲み取って具現化している監督はいなかった。あの鬼才、園子温ですら『希望の国』という薄っぺらい表面的惨事しか捉えていないような作品を作ってしまった。

濱口監督は、地震を《生》と《死》が重ね合わさる空間として描いている。劇場で《亮平》は大地震に襲われる。交通網が乱れ、人々は生気を失ったように街を彷徨う。死の薫り漂う空間の中で、彼は必死に《朝子》を探す。《朝子》と《亮平》の持つエネルギーのベクトルは常に正反対だが、死の空間が二人のベクトルを一つに合わせようとしているのだ。同じく、二人が震災のボランティアに行く場面からも、二人のベクトルが一つの方向に重ね合わさろうとしていることが伺える。

つまり、濱口監督はドキュメンタリー制作を通じて感じた、地震と人々の関係から導き出されたものを映画の演出の一つとして組み込んでいる。それも物語として非常に重要な要素として。決して被災地の人々を労わるといった目的だけで挿入されていない。これは震災から7年が経とうとしている今でも、多くの映画監督が到達できていない部分だ。

ポイント5:tofubeats

最後に、tofubeatsのサウンドが非常に魅力的だ。これはエンディング曲『RIVER』のことではない。《朝子》が《麦》に惚れてストーカーする冒頭。彼女の心のトキメキを表現するかのように、tofubeatsのタタタッタタタッチュイーーーンという音楽が流れる。このメロディは劇中で執拗に流れる。その手数の多さに観ている私の心もトキめいてしまった。最初は、《麦》や《亮平》に彼女がトキめく場面で流れているのだが、これが段々と死亡フラグとして使われ始める。死亡フラグの曲にしては、明るすぎるのだが、何度も何度も反芻されるこのDEATH MELODYに「なんかトンデモナイことが起こるぞ」と背筋が瞬発的にゾクゾクし始める。そして、終盤にいくに従って、このDEATH MELODYが流れた途端ニヤついてしまう。単純な恋の印だと思われた《旋律》が、恐怖を対位法として描くために使われ、やがてギャグと化す。この移ろい、一度本作を観てしまったら頭から忘れることのできないこのメロディ、お見事としか言いようがない。最後に…

本作は、正直人にオススメできるような作品ではありません。寧ろ、リア充爆発しろ!と嫌いな人の人生を破滅させる為に、デート映画としてオススメするような作品だ。濱口監督お得意の、隠し刃でスーーーーッと頬を擦り、気がつけば血だらけになっておりチクチクとした痛みを伴うあの厭らしさもパワーアップしている。だから、怒って映画館を後にする人もいてもおかしくないし、理解できない人がいるのも当然だ。しかしながら、ブンブンは個人的に『寝ても覚めても』にパルムドールをあげたい。もちろん、『万引き家族』だって良い作品ではあるが、映画としての面白さを引き出す力で観たら月とスッポンの関係である。

今後の濱口監督にも注目したい。

おまけ:バクにブンブンの夢が喰われました…

本作の次に『ボルグ/マッケンロー』を観たのだが、序盤寝てしまいました。こうも傑作を観てしまった次に観る映画ではなかったのだが、驚いたことに気がつけば夢のなかで『寝ても覚めても』をもう一回観ていたのだ。しかも、よりによってホラー色が強くなる終盤の猫探しの場面だ。ブンブンの夢は『寝ても覚めても』という名のバクに喰われてしまいましたw

ブロトピ:映画ブログ更新

ブロトピ:映画ブログ更新 ブロトピ:映画ブログの更新をブロトピしましょう!

ブロトピ:映画ブログの更新をブロトピしましょう!

コメントを残す