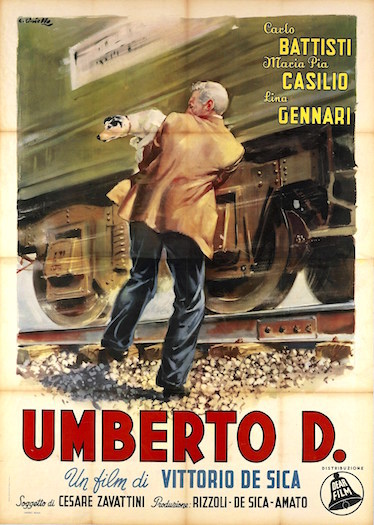

ウンベルトD(1952)

Umberto D.

監督:ヴィットリオ・デ・シーカ

出演:カロル・バッティスティ、マリア・ピア・カジリオetc

評価:80点

おはようございます、チェ・ブンブンです。

『死ぬまでに観たい映画1001本』掲載のヴィットリオ・デ・シーカ映画『ウンベルトD』がディスクユニオンで1000円くらいで買えたので観てみました。ヴィットリオ・デ・シーカといえば、『自転車泥棒』と『ひまわり』が二大巨塔として君臨するが、実は最高傑作は『ウンベルトD』なのではと思うほどに素晴らしかった。と同時に、昨今の説明ゼリフで貧困アピールしまくり、賞を掻っ攫う日本映画界に必要な処方箋とも取れる作品であった。

『ウンベルトD』あらすじ

ウンベルト(カロル・バッティスティ)は約半世紀のあいだまじめで地味な官吏生活を送ったあげく、クビになった七十歳の老人である。今はわずかな恩給を頼りに愛犬フランクとのアパート暮しだが、部屋代がたまって追いたてをくっている有様。彼は幾度も恩給引上げ要求のデモ隊に加わって陳情したが、それもうまくいかない。アパートにはマリア(マリア・ピア・カジリオ)というやさしい娘が、意地の悪い女管理人(リナ・ジェンナーリ)の小言をくいながらまめまめしく働いていた。ある日、マリアは老人に打ちあけ話をした。……十七歳の時、田舎を飛び出してこのローマにやって来たのだが、今では妊娠している。アパートの前の兵舎にいる二人の兵隊がマリアに熱をあげ、関係した。二人はマリアをめぐって喧嘩までしたが、さて将来の子供の事となるとソッポを向いてしまうのだ。つらい浮世を嘆く孤独な老人と娘は折にふれてなぐさめあった。そのころ、老人はノドを痛めて慈善病院に入院した。もどってみると部屋は改装されて、愛犬は追い出されていた。犬は探し出したが金策のあてはない。昔の同僚や上役にも逢ってみたが、とおりいっぺんの事しか言わない。老人は道に立って乞食をしようとした。だが彼の自尊心はそれを許さなかった。ウンベルト老人は、ついに自殺をおもいたった。できることなら、あの管理人の面前に窓から身を投げてやりたい。しかし空腹そうな犬の顔をみると、そうも出来ない。あとに残ったこの犬は、一体どうなるのだろう。考えあぐんだ一夜が明けた。老人はさびしく部屋を出た。……どこへいらっしゃるの?と声をかけるマリアにも答えずに、老人は電車から、マリアはアパートの窓から、親子のように挨拶を交した。朝の街を、老人と犬は歩きまわった。愛犬のために、安らかな住いを見つけてやらなければならない。けれどもどこにもこの犬をかわいがって置いてくれそうなところはない。彼は愛犬といっしょに死のうと決心した。汽車みちまでやって来た老人は、自分の体にしっかりと犬を抱きかかえた。やがて列車が近づいて来た。一瞬、犬は大声に鳴き叫んだ。……轟然と列車が通過した。ウンベルトは、心配そうにこちらを見つめている犬を、みじろぎもせずに見やった。もう、彼はこの犬以外の事をみな忘れた。老人はもう残り少い人生をこの犬と生きて行こうと決心した。それはつらいことだが、一匹の犬が老人と死から生へ引きもどしたのだった。老人は愛犬の名を呼び、路ばたの松ボックリを拾って、遠くへ投げると再び犬とつれだって歩きはじめた。

※映画.comより引用

犬を手放せぬ男、貧困映画の見本

『自転車泥棒』や『鉄道員』もそうだが、ネオリアリズモ映画の良いところは説明ゼリフ過多でありながらも画で貧困や哀しみを魅せるのが上手いというとこだ。『ウンベルトD』も例に漏れず、もといその演出の最高峰と言える。主人公の名はウンベルト・ドメニコ・フェッラーリ。富豪の名前に見えるし、劇中のファッションもダンディでイカしているのだが、貧乏で地を這うようにしていきている男だ。

彼は公務員として真面目に働き、年金受給者となったが、月1万8000リラもらえるのに対して、家賃は1万リラ。20年も住んできたにもかかわらず家賃滞納を理由に家から追い出されそうになる。彼は、なんとかして家賃を払わないといけないと考え、時計を街ゆく人に売りつけようとする。友人にも頼みこむが、金なき者に用はないと避けられてしまう。ドンドン、値下げしていく時計。4000リラで売ろうとするが、当初の半額以下まで値切られ3000リラで決着がついてしまう。同様に家財を市場で売るが、雀の涙しか換金できず人生が詰んでいく。

プライドが高く、不器用な彼は遂に病気となるが、嘘がつけないので入院期間の延長ができず、すぐに追い出されてしまう。いよいよ、路頭に迷う彼。愛犬だけは幸せに生きて欲しいと、子どもにあげようとしたり、捨て犬を保護してくれる家に交渉したりするのだが、全くもって上手くいかない。そして遂に自殺を決意する。

冒頭で本作は日本映画に必要な処方箋と書いたが、それは今の日本に近いものがあるからだ。皆、日々を生きるのに必死で貧しき者には一切手を差し伸べなくなった。例えば、彼がかつての友人に金を借りようとしても、友人は笑顔で「もう電車来たからまたね」と去っていってしまう。この残酷な笑顔のシークエンスは日本でもよく見られる光景だ。そしてなかなか他者に頼れない男が、犬に帽子を咥えさせ物乞いをしたり、物乞いをしているように見せかけたりと映画的痛々しさで表現するやり方は、日本映画に不足しているところである。なんでも叫べば言い訳ではない。本当に困っている者は声があげられず、喉奥から絞り出すように助けを求めているのだ。

その静かなる地獄を描いた本作は、確かに『死ぬまでに観たい映画1001本』に掲載される格を持った作品であった。

ブロトピ:映画ブログの更新をブロトピしましょう!

ブロトピ:映画ブログの更新をブロトピしましょう! ブロトピ:映画ブログ更新

ブロトピ:映画ブログ更新

コメントを残す