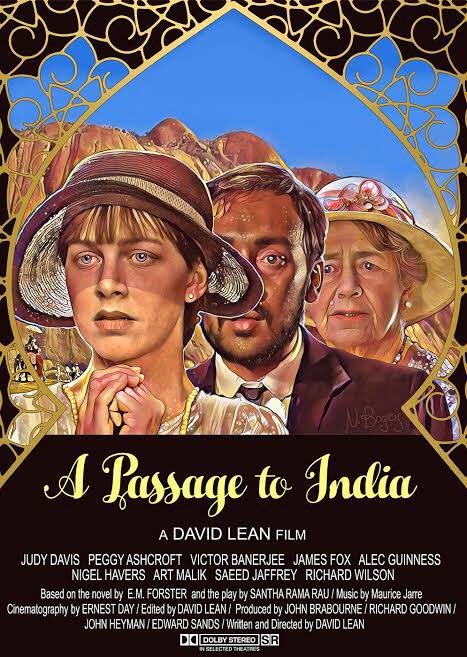

インドへの道(1984)

A Passage to India

監督:デヴィッド・リーン

出演:ジュディ・デイヴィス、ヴィクター・バナルジー、ペギー・アシュクロフト、アレック・ギネスetc

評価:95点

おはようございます、チェ・ブンブンです。

『死ぬまでに観たい映画1001本』において、『我等の生涯の最良の年』と並び10年以上観ず嫌いしてきた作品がある。それがデヴィッド・リーンの遺作『インドへの道』だ。中高生時代、スターチャンネルで放送される度に録画はすれど、結局ハードディスクの容量が足りなくなり毎回消していました。『死ぬまでに観たい映画1001本』を攻略するにあたり、鉄は熱いうちに打て!厄介な作品を優先して観ているのですが、これも『我等の生涯の最良の年』同様に土下座したくなる程素晴らしい作品でした。本作は、原作小説もそうらしいのですが、行間が広く、考察し甲斐がある作品。ある種の難解映画なので、ここではネタバレありで考察していきます。

『インドへの道』あらすじ

20年代。フィアンセを訪ね、義母と共にイギリス植民地時代のインドを訪れた女性アデラ。彼女はその地で出会った現地人男性とのふとした誤解により反英運動の渦に巻き込まれて行く。異郷の地での女心を細かなディテールで表現した作品。イギリス最高の女優と呼ばれ“デイム”の称号を持つP・アシュクロフトはこの作品でアカデミー助演女優賞に輝く。

※YAHOO!映画より引用

マラバー洞窟で何があったのか?嫌悪のメカニズムについて

本作は、異文化交流で生じる《嫌悪》を何重にも層を形成しながら描いた傑作である。本作には、異郷に身を投じながらも同胞としか交流せず、現地人を見下している英国人に対する嫌悪や同性愛に対する嫌悪、また心の底にある嫌悪を他者に見出した時に感じる自己嫌悪が隠されていると言える。

アデラ・ケステッド(ジュディ・デイヴィス)は政略結婚するため、インドへやってくる。結婚相手は治安判事のロニー(ナイジェル・ヘイヴァース)だ。インドにつくと、インドだというのに英国馬車に乗り、まるで大名行列のようにしてインドの町を爆走する。轢き逃げ紛いのことが起こっても知らん顔だ。現地人はこういう。「あいつらは数年で変わってしまった。きっとあの方も変わってしまうだろう。」と。アデラとそのロニーの母ムーア夫人(ペギー・アシュクロフト)はインドでの生活に対して疑問を抱いている。ここにいる英国人は同胞としか交流せず、インド人を格下に見ていると。特にムーア夫人は息子が権力でインド人を蹂躙していることに不安を抱いて、半ばヒステリック状態になっているのだ。それ故、彼女は夜な夜なモスクへ入り現地人に誤解されようとも、差別的なコミュニティに属するが故に「靴を脱げばモスクに入れるんでしょ!」と高慢な態度を無意識に取ってしまうものの、なんとか現地人と交流しようとしている。

さて、アジズはフィーリングに褒められたい一心で、アデラとムーア夫人を秘境マラバー洞窟へ案内するツアーを企画する。ここは大成功に導かないとと思ったアジズは、入念に仲間を揃え、駅で寝泊まりしながら淑女を待つのです。しかし、肝心なタイミングでアクシデントが発生。ほんの数分の差で、フィールディングが列車に乗り遅れてしまうのです。アジズは完全に彼に依存している。彼なしではやっていけないので、「僕はどうしたらいいの?」と走り出す列車にしがみつきながら、踏切外にいるフィールディングに泣きつくのです。だが、ここで旅を失敗させてはいけない。なんとかして彼が追いつくまで、場を取り繕わねばならない。自分を鼓舞して、旅を続けます。彼の心配は他所に、他の従業員は淑女の御手洗いで調理を行なっているのだが。

やがて、マラバー洞窟につく一行。

洞窟の中で幻想的な木霊を魅せるアジズだったが、ムーア夫人が突然発狂し外に出て行ってしまう。仕方ないので、アジズはアデラと一緒に最低人数で、丘の洞窟へ向かう。アジズは緊張で汗だくです。そりゃそうです。アクシデントにアクシデントを重ね、なんとか平静を保っている状態なのだから。まるでツアーガイドが初仕事で緊張するような焦りが画面の外にも伝わってきます。

「一服させてくれ。」

遂に彼は休憩をアデラに申し出ます。

崖の影で一服する彼だったが、何故か戻ると彼女の姿は見えないのです。実は彼女は独りで洞窟に入り、身を潜めていました。ここで事件が起きるのです。まるで彼女の心理は彼女しかわからないと象徴するように、洞窟の闇の中で涙する彼女、彼女からは洞窟の外にいるアジズは見えるのだが、彼からは深淵の中の正体を掴むことのできないショットが挟まれる。そして次の瞬間、彼女は血だらけになりながら丘を降りるのだ。そして何故かアジズは強姦の罪で逮捕されてしまう。

本作の難解な部分は、アジズがありえない負傷をしていることにある。映画を観ていると、明らかにアジズは無罪なのだが、それだと全くアデラの傷の説明がつかない。かといって、裁判のシーンでは彼女が嘘の供述をしているように見える。真相を隠そうと押し黙るシーンが多く挿入されているのだ。果たして彼女に何があったのか?

それを紐解く鍵は、心の底にある嫌悪を他者に見出した時に感じる自己嫌悪にある。

アジズはインドのしきたりに則り、顔をほとんど合わせないまま結婚している。アデラと二人きりの会話の際、彼女はアジズの結婚事情からインド社会を知ろうとする。しかし、その結婚事情とはまさしくアデラの結婚と同じことであった。あれだけ、現地人と交流することこそ美徳だと考えていた彼女が、受け入れがたい醜悪を知り、拒絶する。しかし、その拒絶の刃は自分にも向いていて、自分の中の醜態を目の前で見せつけられたことによる嫌悪が、アジズを訴えるきっかけになってしまったのではないだろうか?

地方長官タートンは「イギリス人と英国人が親密になれば必ず悲劇が起こる。」と語っている。

これは親密になればなるほど、理想では済まなくなり、異文化における自己消化し難い嫌悪と向き合うこととなることを示唆しているといえる。そして、その嫌悪を消化できなかった結果アジズの人生が破滅していく結果となった。インド人目線からすればこれ程胸糞の悪い悲劇は後にも先にもないでしょう。しかし、それはフォースターが見た英国人のインド人に対する蹂躙であり搾取である。そして人種差別が持つ嫌悪を通じて、同性愛である嫌悪を浮き立たせ、親密さを抱かせないよう同性愛を表面化させない作りにさせたのだ。

確かに、デヴィッド・リーンの『戦場にかける橋』、『アラビアのロレンス』、『ドクトル・ジバゴ』と比べたら小者に見える作品であるが、個人的には大満足の傑作でありました。

ブロトピ:映画ブログの更新をブロトピしましょう!

ブロトピ:映画ブログの更新をブロトピしましょう! ブロトピ:映画ブログ更新

ブロトピ:映画ブログ更新

コメントを残す