【東京芸術祭2019】『暴力の歴史』演劇が《映画的》をやるとは?※ネタバレ注意

先日、池袋で開催されている演劇や音楽の祭典、東京芸術祭2019へ遊びに行きました。お目当てはTwitterで見かけて、興味を抱いたトーマス・オスターマイヤーの『暴力の歴史』。自分の第六感が観た方がいいと囁いていたので、久しぶりに演劇観賞してみました。これがとても面白かったので感想/考察していきます。尚、

ネタバレ記事なので要注意です。

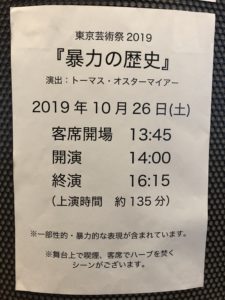

↑実は本公演はPG16指定だけあってかなり過激でした。レイプシーンは悲鳴をあげたくなるほど怖いものがありました。また、実際にタバコを吸ったり、香りを焚いたりしていて面白かったです。

『暴力の歴史』あらすじ

早朝4時のパリ。青年エドゥアールはクリスマスディナーから帰宅する途中、レピュブリック広場でアルジェリア系の男レダと知り合う。弾んだ会話はいちゃつきに変わり、そのままエドゥアールはレダを自分の部屋へと連れ帰る。二人はその夜を共に過ごし、レダは自分の幼少期とアルジェリアからフランスへ逃げてきた父親の話をする。浮かれた雰囲気の中で二人は笑い、愛撫しあい、ベッドを共にする。しかし数時間後、別れ際にエドゥアールが自分のスマートフォンがなくなっていることに気づくと、突然、暴力的な空気が部屋を支配する。レダはエドゥアールを銃で脅し、レイプする。翌朝、エドゥアールは警察、そして病院にいる。このトラウマにどう向き合っていいか途方に暮れた彼は、逃げ込むように北フランスの田舎に暮らす姉のクララを訪ね、彼女に事情を打ち明ける。この劇的な出来事に対する周りの人々、警察官、医師の意見や反応は、社会に深く根付いた人種差別、ホモフォビア、そして不透明な権力構造を暴いていく。

原作:エドゥアール・ルイ

演出:トーマス・オスターマイアー

※東京芸術祭2019より引用

演劇が《映画的》をやるとは?

よく、映画では演出の欠点を指摘する表現、映画的ではないことを強調する表現として《演劇的》という言い方をする。これは、映画が元々演劇からの脱却を目指し、アンドレ・バザンをはじめとしたカイエ・デュ・シネマの批評家が散々指摘していた背景があり、いつしか《演劇的》があたかも格下のように扱われてきた。しかしながら、今や21世紀も大分経た時代。ジャンルの境界はどんどん曖昧になり、ドラマシリーズと映画の質感は判別つかない次元にまできている。それだけに、断絶ではなく他領域への歩み寄りが重要となってくる時代に我々はいると感じている。

さて、『暴力の歴史』は驚くべきことに、演劇が映画に歩み寄る瞬間を描いている。その独特な演出技法に度肝を抜かれた。

舞台右端には、ドラムがいる。彼が小さな鼓動を奏でる。すると、白づくめの人たちがゆっくりゆっくりと壇上に現れ、機材を用意し、何かを床に配置していく。やがて、それが死亡現場であることがわかっていく。巨大スクリーンに、作業員が指紋採取するところが映し出されるのだが、なんということでしょうか。それは壇上のカメラから映し出された《今》の映像なのです。まるで60年代のフィルムを見ているような質感、スクリーンには過去が映し出されているのだが、それは今目の前で作られている、近過去なのです。

そして物語が始まるのだが、映画的カット割りが壇上で作られスクリーンに映し出される。男の回想が壇上で撮られる。そしてカメラの停止とともに動画は静止画へと変わり、そこにナレーションが付加される。また、ドライブしている際に、回想として挿入される手紙やタイプライター、タバコを灰皿に入れるショットは、壇上左手の撮影ブースで次々と作られていくのだ。しまいには、よく映画である、容疑者が白バック、横にメジャーが張り付いた空間で写真を撮られる場面も、演者がスクリーンに線を引きながらリアルタイムで作っていくのです。

まさしく、ラジオの生放送に励む人々を生で観ているような奇妙さがある。

映画的カット割りを演劇に持ち込むという歩み寄りを魅せながら、裏方の仕事をリアルタイムで魅せていく演劇が持つライブ性を揺るぎない形で提示していく斬新なスタイルに徹頭徹尾痺れっぱなしでした。

トラウマはタイムマシンなのさ

さて、話の内部に入っていこう。

本作は恐ろしいレイプ事件に巻き込まれた《私》の内面の変化と、社会の無関心、歪曲される真実を巧みに描いた作品である。《私》の回想で進む本作は、時系列がランダムとなっており、油断しているとどこの時間での話かが分からなくなる難解さを抱えているのだが、これこそがトーマス・オスターマイヤーの鋭い狙いだと言える。トラウマを抱えた者は、何度も凄惨な事件を思い出して苦悩していく。自分の意志に反して、タイムマシンが起動し、忌々しい過去へと引き戻されていく。

タイトルの『暴力の歴史』はまさしくその構図を物語っており、暴力に苦しんだ者は、さらなる弱者に向けて暴力の矛先を向ける。憎しみは憎しみを倍増させるといった普遍的暴力の形を演劇全体で描こうと試みていると言えよう。

そして《私》はAIDSの診断に病院へ行く。ホームレスの人や看護婦に、自分とレダとの間にあったことを話し、膿を出そうとするのだが、結局誰も自分のことを気にしていないことに気づき絶望する。冒頭の死亡現場シーンを再現することで彼の心の死を表現している。尚、ラストシーンで死亡現場で横たわる《私》がピースサインをカメラに向かってする場面から考えるに、単なる自殺とも捉えられるし、彼は自殺をしておらず心が死んだだけとも捉えられる解釈の深みがある。

刑務所に入れることが解決なのか?

印象的な場面をもう一つ提示しておこう。

レダにレイプされ、取り調べを受ける《私》に「被害届を出しますか」と担当者が語る場面がある。そこで《私》は「いいえ」と答える。「刑務所に人を入れるのはよくないからだ」と彼は答えるのです。警察等の手続き上では、レイプ被害者に対する手続きとして、加害者を訴え、刑を課すというのがあるが、事務的に人を処理していいものなのかという疑問を観客に投げかけている。怒りで人を訴え、刑務所に入れることも暴力なのでは?ハンムラビ法典の《目には目を》と対して変わらないのでは?という眼差しを向けているのだ。ではどうすればいいのか?といった時に、《私》の周りで流れる「無関心」を強調させることで、必然とオスターマイヤーの主張が見えてくる。

最後に…

演劇はどうしても映画よりも高くなってしまい、本公演も5,500円と映画3本分の料金を支払い観たのだが、本当に来て正解でした。演劇ときくと、宣伝も紙っぺら1枚だったり、内輪のノリが強くてよく分からないと敬遠しがちですが、面白い演劇は自分の価値観をアップデートする。演劇も、映像を使ったり、新しい技術を取り入れ、経験価値を高めていることに今まで気づけていなかった自分を反省しました。

というわけで、気になった演劇は今後も追っていきたいし、トーマス・オスターマイヤーは頭の片隅にでも入れておこうと思いました。

P.S.正直、本公演が10/24(木)19:30、10/25(金)19:30、10/26(土)14:00の3回しかないのは結構勿体無いなと思いました。まあ、映画祭同様各作品数回公演なのは仕方ないのですが…

ブロトピ:映画ブログ更新

ブロトピ:映画ブログ更新 ブロトピ:映画ブログの更新をブロトピしましょう!

ブロトピ:映画ブログの更新をブロトピしましょう!

コメントを残す