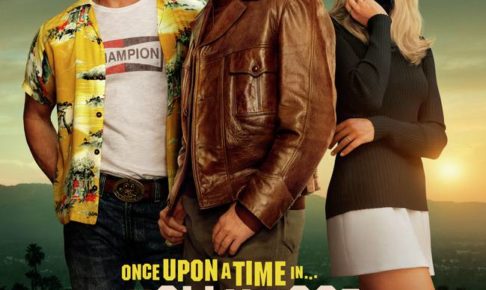

ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド(2019)

Once Upon a Time in … Hollywood

監督:クエンティン・タランティーノ

出演:レオナルド・ディカプリオ、ブラッド・ピット、マーゴット・ロビーetc

もくじ

評価:50点

おはようございます、チェ・ブンブンです。

昨日、みんな大好きタラちゃんの新作『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』を観てきました。ここ数作のタラちゃんの映画は毎回、思いの外テンションが上がらず、才能が枯れちゃったのかなと感じるのですが、それでもタラちゃんの祭魂と映画好きなら誰でも受け入れる愛に満ちた作風に満足していました。ただ、今回は残念ながらそこまで乗れませんでした。とはいっても、非常に考察しがいがある作品だったので、今日はそんな『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』についてネタバレありで考察していきます。

※【ネタバレなし】『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』映画に愛をこめて ハリウッドの夜、あるいはタランティーノのインテルビスタ

『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』あらすじ

クエンティン・タランティーノの9作目となる長編監督作。レオナルド・ディカプリオとブラッド・ピットという2大スターを初共演させ、落ち目の俳優とそのスタントマンの2人の友情と絆を軸に、1969年ハリウッド黄金時代の光と闇を描いた。テレビ俳優として人気のピークを過ぎ、映画スターへの転身を目指すリック・ダルトンと、リックを支える付き人でスタントマンのクリス・ブース。目まぐるしく変化するエンタテインメント業界で生き抜くことに神経をすり減らすリックと、対照的にいつも自分らしさを失わないクリフだったが、2人は固い友情で結ばれていた。そんなある日、リックの暮らす家の隣に、時代の寵児ロマン・ポランスキー監督と、その妻で新進女優のシャロン・テートが引っ越してくる。今まさに光り輝いているポランスキー夫妻を目の当たりにしたリックは、自分も俳優として再び輝くため、イタリアでマカロニ・ウエスタン映画に出演することを決意する。やがて1969年8月9日、彼らの人生を巻き込み映画史を塗り替える事件が発生する。

※映画.comより引用

タランティーノがグランド・セフト・オートを撮ったのなら…

映画愛タランティーノの内幕映画ってことで、鑑賞直後はトリュフォーやフェリーニの映画を文字って、《映画に愛をこめて ハリウッドの夜、あるいはタランティーノのインテルビスタ》と呼んでいたのですが、純粋に映画の構造を読み解いていった際に「これはタランティーノがプレイするグランド・セフト・オートⅤなのでは?」と思った。グランド・セフト・オートⅤはオープンワールドゲームであり、広大な土地ロスサントスでマイケル、トレバー、フランクリン3人の登場人物を切り替えて物語を進める。この感覚はまるで映画監督のようであり、「一方その頃~は」みたいな形で別の登場人物の行動を操作できる面白さがあります。『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』の場合、レオナルド・ディカプリオ演じる落ち目の役者リック・ダルトン、ブラッド・ピット演じる彼の専属スタント・ダブルことクリフ・ブース、そしてマーゴット・ロビー演じるシャロン・テートの物語がまさしくグラセフ方式で次々と切り替わっていきます。そしてタランティーノのことなので、タラタラした会話中心。つまりミッションをこなすことを忘れてそれぞれが街を徘徊する物語となっているのです。どうです?段々と「グランド・セフト・オートⅤ」に見えてきませんか?守りに入り過ぎなタランティーノ

さて、軽いジャブはこれくらいにして、映画について話しましょう。本作は、タランティーノがタランティーノ映画を撮った作品と言える。つまり、彼が今まで20年近いキャリアの中で積み上げて技術を惜しみなく使っているのです。ただ、それが過去の栄光にしがみつくリック・ダルトンそのものになっているのです。タランティーノは、70年代のB級映画的ポンコツ演出を意図的に使うことで映画に独特な味をつけるテクニックを持っている。当然ながら、それは使われているのですが、これが単なる編集ミスに見えてしまう問題がある。例えば、ブルース・リーとクリフ・ブースが戦う場面。ガヤが5人ぐらいいたのに、3回戦になると跡形もなくいなくなっている場面。二人が全く、ガヤを気にしていないため、ただの編集ミスに見えてしまうのだ。

また、本作最大の魅せ場であるラストが『イングロリアス・バスターズ』の二番煎じで留まってしまっているのも勿体無い。察しのいい観客であれば、中盤に本作はリック・ダルトンの物語に見えて、実はスタントマンに愛を捧げた物語であることが分かってくる。そして、そこから計算すると、シャロン・テート事件をスタントマンが粉砕するクライマックスがつくことが考えられる。何故ならば、『イングロリアス・バスターズ』で映画館を物理的兵器としてナチスをやっつけていたあの場面を知っているからだ。そして案の定、彼は純粋にシャロン・テート事件を再現することはなく、クリフ・ブースがマンソン・ファミリーを倒して終わるのだ。

彼の作品は、毎回予測不能な方向に進み、『ヘイトフル・エイト』では反則的後出しジャンケンがドキッとする面白さを引き立てていたのですが、それすらなくまるでタランティーノ好きな監督がタランティーノ的映画を撮っただけの二番煎じに留まってしまったところに肩透かしを喰らいました。また、映画トークも、ただそれを言いたいだけに存在しているのではというところが多く、固有名詞の羅列感が従来以上に強いものとなっていた。もう、タランティーノも若くないんだな、すっかり丸くなってしまったんだなという事実に悲しくもなりました。

スタントマン賛歌ではあるが…

本作はタランティーノ映画なので、やれ『サンセット大通り』が!『大脱走』が!『ワイルド・パーティー』に『サイレンサー第4弾/破壊部隊』が!とオマージュや引用元ばかり気になってしまうのですが、そういったお話は他の人に任せたいと思う。寧ろ、そういったオマージュ要素を抜いた時に何が見えてくるのかについてお話ししたい。貴方は妙に思いませんでしたか?スタントマンであるクリフ・ブースが映画のほとんどで突っ立っているだけのマネキンに過ぎない事実に。彼はリック・ダルトンの専属スタントマンとして活動している。しかし肝心なリックは落ち目で、全然仕事を持ってきてくれない。その癖プライドが異常に高く、高慢な態度をとっている。通常であれば、二人は喧嘩して仲違いするものなのですが、クリフはニカッと笑っているだけ。リックが仕事している間は、車で街をぶらつき、ヒッピー女にメロメロになったり、ブルース・リーに喧嘩を仕掛けられたりするのだが、常に表情は変わらずニカッとしている。

そして物語が終盤に差し掛かると、リックがマカロニ・ウエスタンで出世し、クリフは用無しになる。そして二人がハリウッドで再会し、最後の日々を送ろうとする時にマンソン・ファミリーが襲来し、避雷針としてクリフが輝くところで映画は終わってしまう。この異様なキャラクター、クリフには2つの働きがあると考えられる。

2つ目は、スタントマン賛歌だ。タランティーノは、スタントマンが好きなことで有名で、『キル・ビル』製作時にユマ・サーマンのスタントとして起用したゾーイ・ベルはミューズとして毎作出演している。そして本作は、遂にスタントマンが主役の作品だ。映画の脇役でしかないと軽視されがちなスタントマンがシャロン・テート事件という惨劇を未然に防ぐという御伽噺の感動を増幅させるために、ひたすらに映画の隅っこで暮らしている人としてのスタントマンを描いていたのではないだろうか。

ただ、そう考えた際にもやはり脆い部分がある。

1つ目の、分身としてのスタントマン描写。いくら、落ち目の役者を肯定するにしても最後に時間の尺がなくなったのか「イタリアで出世したからスタントマンは用無しよ」と成功と同時に存在を消そうとするのはあまりに乱暴だと感じた。リック・ダルトンが全く、スタントマンを気にしていないということは、映画界に対する皮肉になっているようにも取れなくはないが、あれだけじっくりじっくり会話を積み上げていったのに、最後の最後で適当に石を積み上げると、違和感が生じてしまう。

2つ目のスタントマン賛歌は、肝心なラストの戦闘シーンが映えないという最大の問題によってメッセージが弱くなってしまったと思う。毎回、タランティーノは壮絶な復讐シーンがクライマックスにあり、その面白さでもって観客を興奮の渦に包む。ただ、今回PG12指定留まりだけにヌルいのです。マンソン・ファミリーが襲いかかってきて、それに対してクリフは猛反撃する。敵の顔面をグチャグチャになるまで潰すのだが、シーンが暗くてアクションが見え辛いのだ。しかも、肝心なトドメをリックが持っていってしまうことで、折角陰日向にいる者が唯一輝ける瞬間を描いているのに、それが横取りされて全然スタントマンが輝いて見えないのだ。ここは、リックが火炎放射器で応戦し、最初は優勢だったのだが、反撃されて死の淵に立たされた時に、クリフが助ける。お互いに、血だらけになりながら敵を倒し、シャロン・テートに感謝されるところでThe Endとなる展開にした方がよかったのではないだろうか。

最後に

文句ばかりになってしまいましたが、本作は楽しい映画であることは間違いありません。タランティーノを初期から追いかけているだけに、マカロニウエスタンをディスす下から、コルブッチ愛を語るまでの変遷の面白さやドライブインシアターで流れる映画の音が『グラインドハウス』の予告編というイースターエッグは堪らないものがありました。また某映画評論家が古き良き60年代があると、際どい発言をしたのもよく分かる。60年代というのは映画がテレビに奪われ、またヘイズ・コードの影響でアメリカ映画が窮屈だった時代なのですが、タランティーノはテレビ映画にすら愛をこめているので確かにあの時代はよかったと錯覚したくなってしまう。それだけに、タランティーノの映画に対する熱い気持ちを受け取ったら、楽しくないわけがない。

でも、この作品で引退するのはどこか悲しい。折角なら、最後は『スター・トレック』を撮って有終の美を飾ってほしいなと思いました。

ブロトピ:映画ブログの更新をブロトピしましょう!

ブロトピ:映画ブログの更新をブロトピしましょう! ブロトピ:映画ブログ更新

ブロトピ:映画ブログ更新

コメントを残す