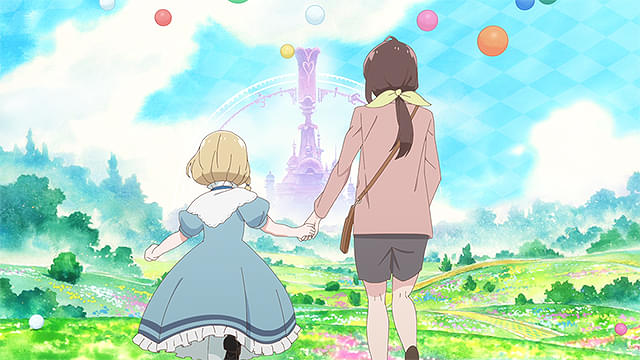

不思議の国でアリスと Dive in Wonderland(2025)

監督:篠原俊哉

出演:原菜乃華、マイカ・ピュ、山本耕史、八嶋智人etc

評価:50点

おはようございます、チェ・ブンブンです。

『ChaO』に引き続き、問題作になりそうなアニメ『不思議の国でアリスと Dive in Wonderland』が公開された。本作はルイス・キャロルの名作「不思議の国のアリス」をアニメ映画化した作品ではあるのだが、『アリス・イン・ドリームランド』の存在を無視して「日本で初めて劇場アニメーション化」であると宣伝していたり、そもそも「不思議の国のアリス」と「鏡の国のアリス」を織り交ぜて大胆改変しているのにあたかも原作として使用しているよ感を出した宣伝をしていたり、そもそも主人公を就活で苦労している大学生に設定していたりと宣伝やコンセプトに難がある感否めない状況であった。しかし、「不思議の国のアリス」は映像表現の実験室として優れており、ずっと追っている身として『8番出口』や『海辺へ行く道』を押しのけて観る必要があったので、公開日初日朝一の回で観てきた。『劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク』や『駒田蒸留所へようこそ』と変なベクトルを持った作品を制作しているP.A.WORKSの映画だけに、今回も歪な映画となっていた。動画ではネタバレなしで語ったのだが、こちらではネタバレありでラスト3秒のドン引きシーンに触れて語っていく。

『不思議の国でアリスと Dive in Wonderland』あらすじ

世界中で読み継がれてきたルイス・キャロルの名作小説「不思議の国のアリス」を、日本で初めて劇場アニメーション化。

失敗しないように空気を読み、周囲と同じようにしているはずなのになぜかうまくいかない大学生の安曇野りせ。人生に迷っていた彼女は、亡き祖母が遺した招待状に導かれ「不思議の国」に迷い込む。そこで出会った少女アリスと一緒に旅をすることになった彼女は、白ウサギや青虫、ハートの女王とトランプ兵、マッドハッターと三月ウサギ、ハンプティダンプティ、双子のトゥイードルダムとトゥイードルディー、チェシャ猫ら個性豊かな住人たちに次々と出会い、大騒動に巻き込まれていく。

「すずめの戸締まり」の原菜乃華が主人公りせ、実写映画「はたらく細胞」のマイカ・ピュがアリスの声を演じ、松岡茉優、山本耕史、八嶋智人、間宮祥太朗、戸田恵子らが声の出演。「色づく世界の明日から」「白い砂のアクアトープ」の篠原俊哉が監督を務め、「薬屋のひとりごと」の柿原優子が脚本、「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」などのP.A.WORKSがアニメーション制作を担当。

ボカロの国のアリス、あるいはトーラスの国のアリス

周りの人は内定を決めているっぽいけれども、いまだにお祈りされまくって実存の危機に立たされている大学生・安曇野りせは、祖母が遺した「不思議の国のアリス」をモチーフとしたテーマパークのテスターとして屋敷へ向かう。専用のイヤホンを付け、アリスの世界へ没入した彼女は冒険を通じて自分がどうあるべきかを模索していく。

本作はティム・バートン『アリス・イン・ワンダーランド』同様、子どもと大人の境界線に立っている女性がアリスの世界を通じて自分の進むべき方向を定めていく内容となっている。ティム・バートン版のアリスは自立した女性として描かれており、攻略法は忘却しているのだが状況に応じて立ち回る様を通じて成長を表現している。具体的には、原作のアリスでは、社会と個とのベクトル表現としてサイズの変化が用いられる。12回のサイズ変化の中で成長していく様子が描かれており、最初こそ社会との距離感が掴めず泣きじゃくるアリスが、中盤ではTPOに応じたサイズ変化を習得するまで成長している。しかし、一方で完全な社会との間合いの取り方は会得しておらず、裁判シーンでアリスは大きくなっていき動物たちから苦情を受けるのだが論破して、自分と社会との関係性を甘く評価しているのだが、巨大化したアリスの肉体が法廷を破壊し、裁判員であるキングから「第四十二条 身長1マイル(1.6km)を越える者は全て法廷を去るべし」と告げられる。確かに、人間サイズを基準とした際、このスケールはアリ以下のサイズであり誇張表現であるのだが、その誇張はアリスが社会との関係性を正確に掴んでいないことを象徴している。ティム・バートン版のアリスはそれを克服した存在のように描かれている。

閑話休題、『不思議の国でアリスと Dive in Wonderland』では安曇野りせが内なる他者としてアリスと接する。安曇野りせは協調性で自己を制御しており、無垢なアリスをコントロールすることで客観的に冷静さを保とうとする。しかし、内なる他者との対話はノイズを増長させていき、彼女の心を蝕み、ついには巨大なジャバウォックへと成り果てる。

確かに「不思議の国のアリス」は形而上から人間心理を描いた作品ではあるが、Orangestar「アスノヨゾラ哨戒班」、DECO*27「ゾンビ」、派生型としてのYOASOBI「UNDEAD」といったボカロ系楽曲の内容を無理矢理アリスの世界に当てはめ引き伸ばしたような歪さを感じる。章立て構成となっていて、アリスのエピソードを引用しながら大学生ならではの物語へとカスタマイズしているのだが、アリスのエピソードがぶつ切りになっているかつアレンジに引っかかるものがある。

たとえば、イモムシと対峙する場面がある。イモムシは承認欲求の塊であり、SNSのフォロワー数が減ると闇堕ちしていく。そして成長して蝶になると「もう若くない」と自らの美に消費期限が来てしまったことを嘆く。夢の要素を掘り下げたアリスでは、過去に観たものがアリスの世界と融和するアプローチを採用する。ヤン・シュヴァンクマイエルの『アリス』では、現実パートでクッキーやインク、つみきといった登場するオブジェクトを定義することで無意識化で生成される夢は過去に由来することを示している。カードキャプターさくらのアリス回では、アリスのキャラクターを木之本桜周辺の人物に置換することで夢の要素を強調している。本作では、安曇野りせの日常生活を媒介しているため、SNSやらスマホやらといった要素が登場しているのだが、どれもが生々しく悪夢のような気持ち悪い手触りを有しているのである。アリスの世界に擬態できていないテクノロジーを受容できるかが本作の評価に繋がってくる。

また、本作はところどころで珍妙な拘りを魅せている。映像面だと、予告編でも提示されていたアリスの巨大化シーン。ディズニーアニメ版に近い、実写だと難しいカメラワークと演出でアリスの伸縮を捉えており、坂のような空間で巨大化し転倒、前かがみになりながら扉や窓を破壊するといった描写に力が入っている。しかし、それ以上に力が入っているのは、非ユークリッド的アリスの世界を強調するようにトーラス構造の中で冒険が行われるのである。空中に浮かぶチェス盤に振り回される中で、不思議の国が天地くっついたドーム状の空間であることが表現される。これは、ドーナツの空洞の中の世界から見える景色、つまりトポロジーにおけるトーラスの話であることがわかるのだ。この空間構造で描いているアリスの物語は私の記憶する限り観たことがないだけに本作最大の新規性だったといえよう。

このように歪な映画でありながらそれなりに楽しんだわけだが、最後の最後であまりにもグロテスクなオチがつく。アリスの世界を体験し、自分に折り合いをつけた安曇野りせ。友人から「雰囲気が変わったね」と言われ、「推しができた」と語る。彼女のスマホを観ると、なんとソシャゲの画面で在り、そこにいるアリスを推しと定義し映画は終わるのだ。ソシャゲ廃人になる着地、これは根本的な問題が解決されていないのではないかと思わずにはいられない。あれだけ、周囲の目を気にして生きてきた安曇野りせがアイデンティティを確立し、自分らしく振る舞えるようになった。その自分らしさがソシャゲの世界に推しを見つけることというのは異常だと思ってしまった。