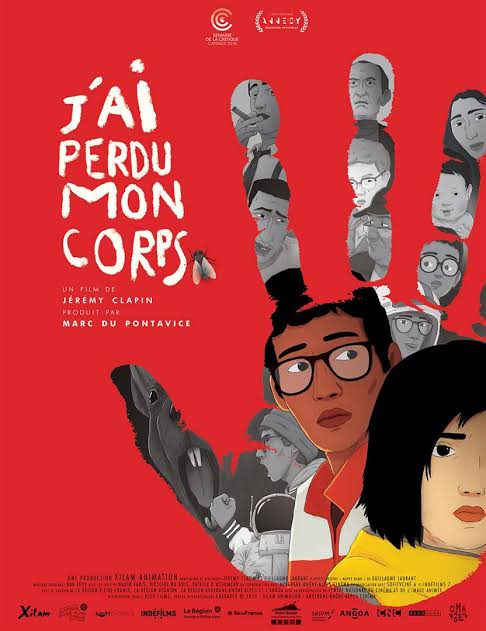

失くした体(2019)

原題:J’ai perdu mon corps

英題:I Lost My Body

監督:ジェレミー・クラパン

出演:ハキム・ファリス、ビクトワール・ドゥボワetc

評価:90点

おはようございます、チェ・ブンブンです。

昨日から、Netflixで『失くした体』が配信されています。本作は、カンヌ国際映画祭批評家週間でグランプリを受賞したことを皮切りに、アヌシー国際アニメーション映画祭等世界中の映画祭を片っ端から受賞して回り、今年激戦区だと言われている米国アカデミー賞のアート映画枠ノミネート最有力だとささやかれている作品だ。何と言っても、そのユニークなあらすじが特徴的で、片手が、記憶を頼りに持ち主のところを目指すアドベンチャーなんだそうだ。片手が主人公というヴィジュアル先行型、アニメ大国日本でもぶっ飛びすぎていてそのアイデアは企画会議を通過できそうにないのですが、それをやってのけてしまうのがフランスの強いところ。友人も絶賛していたので観てみました。ネタバレありで考察していきます。

『失くした体』あらすじ

2019年・第72回カンヌ国際映画祭批評家週間でグランプリを受賞し、世界最大のアニメ映画祭である第43回アヌシー国際アニメーション映画祭でも最高賞のクリスタル賞と観客賞をダブル受賞したフランス製長編アニメーション。「アメリ」の脚本家としても知られるギョーム・ローランの小説「Happy Hand」を原作に、これまで主に短編作品を発表してきたジェレミー・クラパン監督が自身初の長編作品として手がけた。パリのとある医療研究施設で切断された手が、施設から逃げ出す。再び自身の身体とつながりたい手は、身体の持ち主であるピザの配達人ナウフェルを捜して、ネズミやハトに追いかけられながらも街をさまよう。手は、何かに触れるたびに記憶がよみがえっていき、ナウフェルの幼少期や、思いを寄せる司書ガブリエルとの思い出が明らかになっていく。Netflixで2019年11月29日から配信。日本では配信に先立つ11月22日から、一部劇場にて公開。

※映画.comより引用

何も与えることができない青年が《何か》を与えるまで

監督のジェレミー・クラパンは元々出版社でグラフィック・デザイナーとして活動してきた人物である。彼はやがて広告会社で働くようになり、その頃から短編アニメーションを作るようになります。2004年にうつ病の男と動物の交流をコミカルに描いた『Une Histoire Vertebrale』でアヌシー国際アニメーション映画祭コンペティション部門にノミネートしてから、映画祭常連監督となり、『Skhizein(2008)』、『Palmipédarium(2012)』が出品されています。前者は観客賞を受賞する快挙を成し遂げている。そんな彼が初長編に選んだ『失くした体』は『アメリ』の脚本家で有名なギヨーム・ローランの小説『Happy Hand』に基づく話である。2011年にプロデューサーであるMarc Du Pontaviceが本作の映画化に適しているとクラパン監督に話をもちかけたことが事の発端でありました。当初、ストップモーションアニメを想定していたのだが、予算の問題、そしてイラストの方が抽象的で精密な表現ができるという事で現在のスタイルになりました。さて、そんな作品『失くした体』は一歩間違えればよくある閉塞感もの、陳腐なお涙頂戴ものに陥ってしまうものを《片手》という奇抜なアイデアで一歩抜けた存在へと昇華した作品であった。その奇抜な《片手》という要素は単なる、出オチではなく、物語を象徴する意味を抱えている為、堅牢な物語に仕上がっており好感しか湧かなかった。

片手は持ち主を求めて施設から逃げ出す。片手は持ち主との記憶を、白黒、カラー入り混じり曖昧な状態で過去から現在を結びつけるために旅をするのだ。そして、そこにアニメ的スペクタクルがコミカルに押し寄せてくる。例えば、草臥れた手を鳩が落とそうとする。すると、鳩の首根っこを掴み、殺したり、フワフワと飛ぶ傘に掴まり移動したりするのだ。実写やストップモーションアニメだと現実との違和感により臭みが出てしまうであろうファンタジー描写も、イラストだから難なく面白さを増幅させることに成功している。

そして、そのような手のアドベンチャーの裏で主人ナウフェルが手を失うまでのプロセスが描かれる。両親を失い、その後も冴えない人生をトボトボと歩く青年ナウフェル。彼は自分に自信がなく、何をするにもドジばっかりだ。ピザ配達のアルバイトをすれば、目的地に遅れて到着。電話の主に怒られ、なんとかその場をしのごうとするが、火に油しか注げない。結局、ピザはぐちゃぐちゃで受け取ってもらえない。町工場に「働かせてください!」とやってくるが、建物に入りそうそう、ペンキを塗ったばかりの板に手を置いてしまう。

こう聞くと、やっぱり主人公のどん底で釣ろうとしているあざとい映画でしょ?と疑いたくなるのだが、脚本の鋭さがそれを払拭する。女と出会い、会話をする。「以前は何をしていたの?」、「うーん、スシのアルバイトさ」とナウフェルは嘘をつくのです。そこには、社会のどん底にいる彼が少しでも自分を大きく見せたいという意識が現れていると言えよう。

そして、彼は彼女と親睦を深めていくうちに、何も与えることができない彼が彼女に《何か》を与えようともがく物語へと化けていく。そこで手が重要な意味を表す。結局、彼女へのサプライズがまたしても不器用に炎へガソリンを注ぐ結果となってしまう。失うことしかできなかった。しかし、失くした体は、再び主人の元へと戻ろうとする。それは、失っても失っても、何かを与えることはできるのだという象徴である。

彼はテープレコーダーを彼女に残す。彼女はそれを聴く。彼女がレコーダーの音を聴く。そこには彼が屋上でやったことが記録されている。彼は走り出す。自殺か?とギョッとさせられるのだが、彼は高く高くビルを飛び、対岸の鉄骨に飛び移れたのだ。彼は自分の命を失うことはなかった。手を失っても、彼女を失っても、自分を失うことはなかった。その肖像を、勇気を彼女に与えることに成功し映画は終わるのだ。

確かに、端から見れば一方的だし、相手のことなんて一切考えてない。ラウフェルはひどい男だ。しかし、何一つ取り柄がなかった路傍の石である彼が唯一残せたこの痕跡を観ると心がジーンと揺さぶられる。この圧倒的演出力は、某玩具寓話なんて栄冠から引き摺り落とされるが良いと思ってしまうほどに素晴らしかった。ジェレミー・クラパン、この名前覚えておこう。

ブロトピ:映画ブログの更新をブロトピしましょう!

ブロトピ:映画ブログの更新をブロトピしましょう! ブロトピ:映画ブログ更新

ブロトピ:映画ブログ更新

コメントを残す