悲しみと哀れみ-占領下にあったフランスのとある街の記録(1969)

Le chagrin et la pitié

監督:マルセル・オフュルス

評価:70点

おはようございます、チェ・ブンブンです。

2025年5月24日、ドキュメンタリー作家であるマルセル・オフュルスが亡くなった。マックス・オフュルスの息子であり、ホロコーストのフッテージを使わずにリヨンの屠殺人であるクラウス・バルビーの裁判を多角的に捉えた『ホテル・テルミニュス 戦犯クラウス・バルビーの生涯』など、『SHOAH ショア』の先駆けともえいるホロコーストドキュメンタリーを放ったマルセル・オフュルスだが、意外なことに日本ではほとんど知られていない監督である。

そんな彼の代表作『悲しみと哀れみ-占領下にあったフランスのとある街の記録』が日仏学院の特集上映「戦後80年 日仏の交差する視線」にて上映された。私自身、「死ぬまでに観たい映画1001本」フルマラソンの中で観ているのだが、英語字幕でこのハイコンテクストな内容を追うのは厳しいものがあり、歯が立たなかった記憶がある。今回の特集上映で再履修したのだが、相変わらず難しいところはあれども興味深く観ることができた。

『悲しみと哀れみ-占領下にあったフランスのとある街の記録』あらすじ

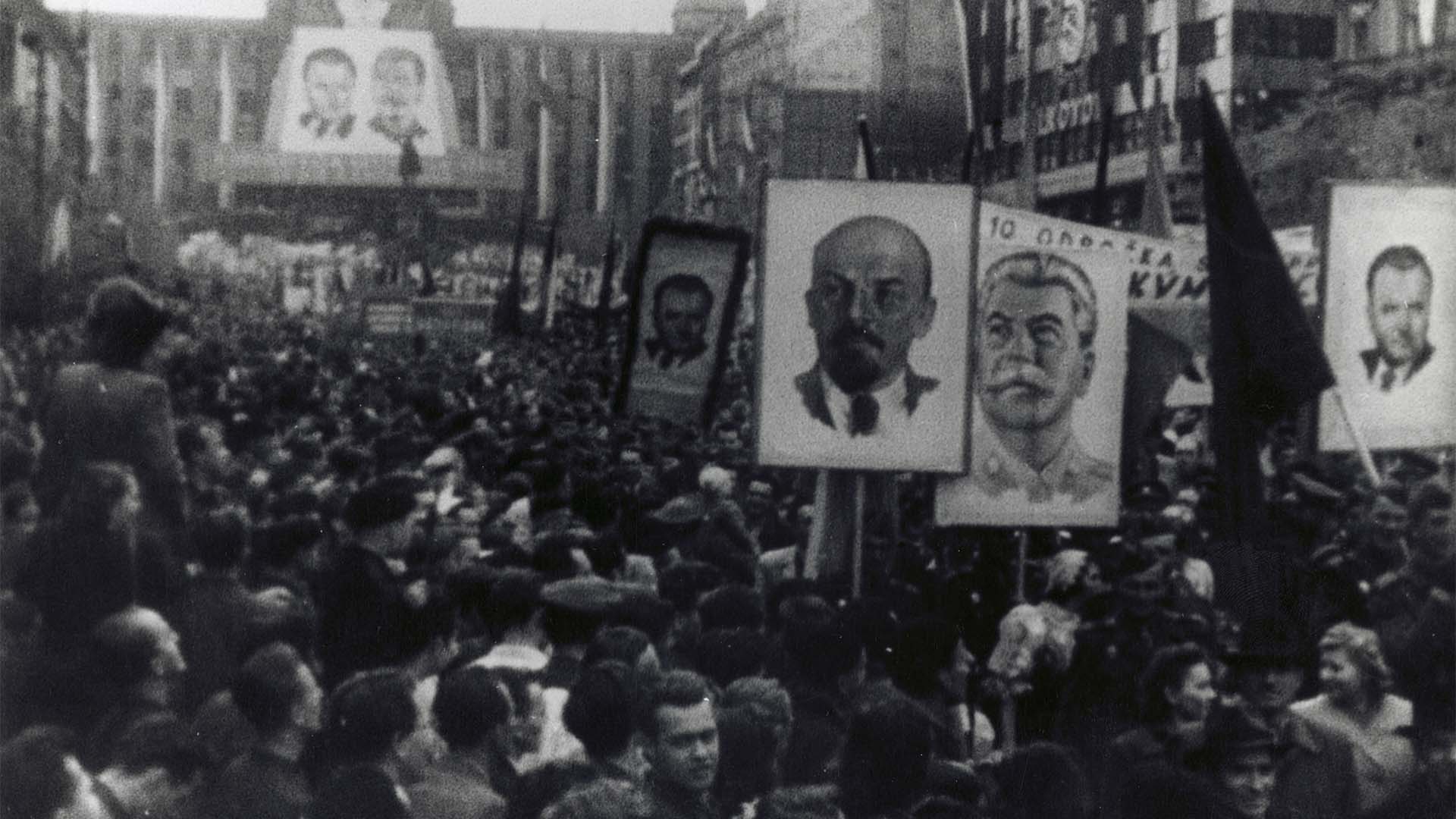

1940年から1944年にかけてナチス・ドイツ占領下におかれた、フランスの中央部に位置する都市クレルモン=フェラン。ある者は抵抗運動(レジスタンス)に参加し、またある者は親独政権におもねることを選んだ。その暗い時間。その汚濁。そのヒロイズム。ユダヤ系の国会議員、元SSの志願兵、裕福なブルジョワ、農民、薬剤師、同性愛者のイギリス人スパイ、レジスタンスの闘士、協力者、ペタンを支持する者、共産主義者、ド・ゴール支持者など、さまざまな証人がある時は熱っぽく、またある時は慎重に、ためらいがちに、そして痛々しく語る。それら様々な証言へと切り込んでいく見事な編集によって、当時のありふれた日常に潜んでいた恐怖が信じられないほど私たちの身近に迫ってくる。

※日仏学院より引用

傍観者は言葉に濁し逃げ惑う

本作は第二次世界大戦中、フランスがドイツに敗北し、隷属的なヴィシー政権になった黒歴史をチクチクと突く内容となっている。原題で使用されている単語「Le chagrin」には悲しいといった意味だけでなく恥ずべき状況であることも含まれており、映画の重要な要素となっている。

本作はクロード・ランズマンにも影響を与えた作品といわれており、実際に誘導尋問的インタビューの手法の問題点は『SHOAH』と共通するものがある。しかし、『SHOAH』と比べると視点のモザイクは網羅的であり整理された印象を受ける。

傍観者の功罪を指摘する中で印象的だったのは、映写技師へのインタビューで在ろう。ドイツのプロパガンダ映画である『ユダヤ人ジュース』を上映した時の観客の反応と、被写体としての考えを聞く場面である。プロパガンダ映画を流してしまったことに対し、観客の受容の方へ話を横滑りさせ、必死に自分のイノセントさを証明しようとする様に胃がヒリつくものを感じた。

また、後半では「レジスタンスに向いているのは社会不適合者だけだ」といった強烈な言葉を引き出している場面もあり、確かにこれはテレビ放送できないような内容だなと思いつつも、決して他人ごとではない、今にも通じる人間の弱さが浮き彫りとなる作品だと感じた。

なお、本作は『アニー・ホール』でウディ・アレンがダイアン・キートンと映画デートをする際に提案し、キレられるギャグとして引用される映画としても有名なのだが、本作を知った状態でこのギャグの場面を観ると曲芸に近い脚本だなとジワるのであった。超長尺映画をデートで観ようとするシネフィルを風刺した場面に奥行きがあった