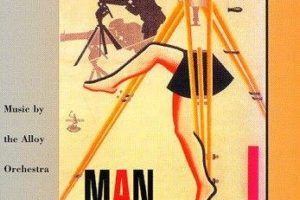

夜と霧(1955)

Night and Fog

監督:アラン・レネ

評価:80点

おはようございます、チェ・ブンブンです。

来週、夏休みでアウシュヴィッツ=ビルケナウ強制収容所に行くので予習として『夜と霧』を再鑑賞した。高校時代に観たときには、アウシュヴィッツは怖いレベルの感触だったのだが、改めて観ると「記憶の場」として痛ましき記憶をいかに映像で後世に伝えていくかの映画として興味深く観ることができた。

アウシュビッツ強制収容所をめぐるレネ監督のドキュメント傑作。忘却され荒廃した現在のアウシュビッツのカラー映像と、戦争を再現するモノクロ映像を対比させて戦争を糾弾、その美しく厳しい映像と詩的なナレーションが胸に迫る1作。

アウシュヴィッツへ行く前の予習として

20世紀以降の戦争や紛争の痛ましき歴史をいかに後世に語り継いでいくか?これはUNESCOの長年の課題であった。1978年より、顕著な普遍的価値のある不動産を人類全体で守り抜こうと世界遺産の登録が始まった。最初に登録されたゴレ島や翌年に登録されたアウシュヴィッツ=ビルケナウ強制収容所は一般的に「負の遺産」として登録されたのだが、厳密には世界遺産条約にて定義されておらず、本来は他の基準と併用される登録基準(ⅵ)「人類の歴史上の出来事や伝統、宗教、芸術などと強く結びつく遺産」のみで括弧付きの登録が行われてきた。要は近年の戦争や紛争に関して政治的要素を横において世界遺産登録が正当に行えるのかといった課題を抱えていた(政治的な側面は国連が担っており、UNESCOは文化的な側面に注力している)。2023年にピエール・ノラの論を応用させた「記憶の場」を定義として確立し、この問題は解消されつつある。このように、戦争の歴史を後世に伝えていく理論が整理されるまで半世紀以上かかっているのである。

ピエール・ノラの「記憶の場」の理論が提唱される遥か前の1950年代にアラン・レネはホロコーストの歴史を杖ていく手法としての映画を模索した。直前にゴッホやピカソなどの芸術家について語る短編映画を制作しているのだが、すでにそこで映画の独自性を用いた歴史の記述方法を見出していた。芸術作品時代には手を加えずとも、イメージの重ね合わせや移動、イメージとイメージの繋がりによって対象を立体的に捉えることができる点にある。

これは、本作でも応用される。最初に廃墟となったアウシュヴィッツ=ビルケナウ強制収容所を映す。次に、それが建設される様子、それを取り巻く環境としてナチスに従う群衆たちのイメージを挿入していく。実際に収容所が使われているイメージと現在のイメージを交互に映すことによって、鑑賞者の脳裏に歴史が構築されていくのである。

こうした演出は後にジャン=リュック・ゴダールやギー・ドゥボールが黒画面で観客の能動的な想像力を意識させることによって批判的にイメージを観ることを意識させたり、クロード・ランズマンの『SHOAH ショア』で反論敵手法で上書きされていくわけだが、議論のはじまりの作品として本作の手法は廃れることがないのは間違いないだろう。