アリス(1988)

Něco z Alenk

監督:ヤン・シュヴァンクマイエル

出演:クリスティーナ・コホトヴァ

評価:100点

おはようございます、チェ・ブンブンです。

『不思議の国でアリスと』に向けてヤン・シュヴァンクマイエルの『アリス』を再観した。「不思議の国のアリス」は映画の文脈で観ると映像技術史として重要なトピックであるのだが、改めてヤン・シュヴァンクマイエルが発明した手法の数々には脱帽する者があった。

『アリス』あらすじ

ある日、雑然とモノが散らばった部屋の中で少女のアリスが退屈していると、彼女の目の前で人形の白ウサギがふと生気を帯びて動き出し、ガラスケースをハサミで打ち壊して外に飛び出していく。驚きながらもウサギの後を追いかけたアリスは、穴の中へと落ち込み、それを通っていつしか不思議の国へとたどり着く。そこで彼女は、クッキーを食べるとなぜか体が伸び縮みするなど、さまざまな奇想天外な冒険を繰り広げることになり…。

ヤン・シュヴァンクマイエルの非ユークリッド的空間

実は本作は数ある「不思議の国のアリス」の映画化の中で、原作に限りなく近い作品である。ディズニーアニメ版をはじめとするアリスの映画は「鏡の国のアリス」の要素を取り入れたものが多かったり、社会との距離感を掴んでいく過程としての肉体変化の表現として、中盤以降の微妙なサイズ変化を積極的に取り入れている点が重要である。そして、何よりも夢オチものであるアリスの「夢」の側面を掘り下げた内容となっている。

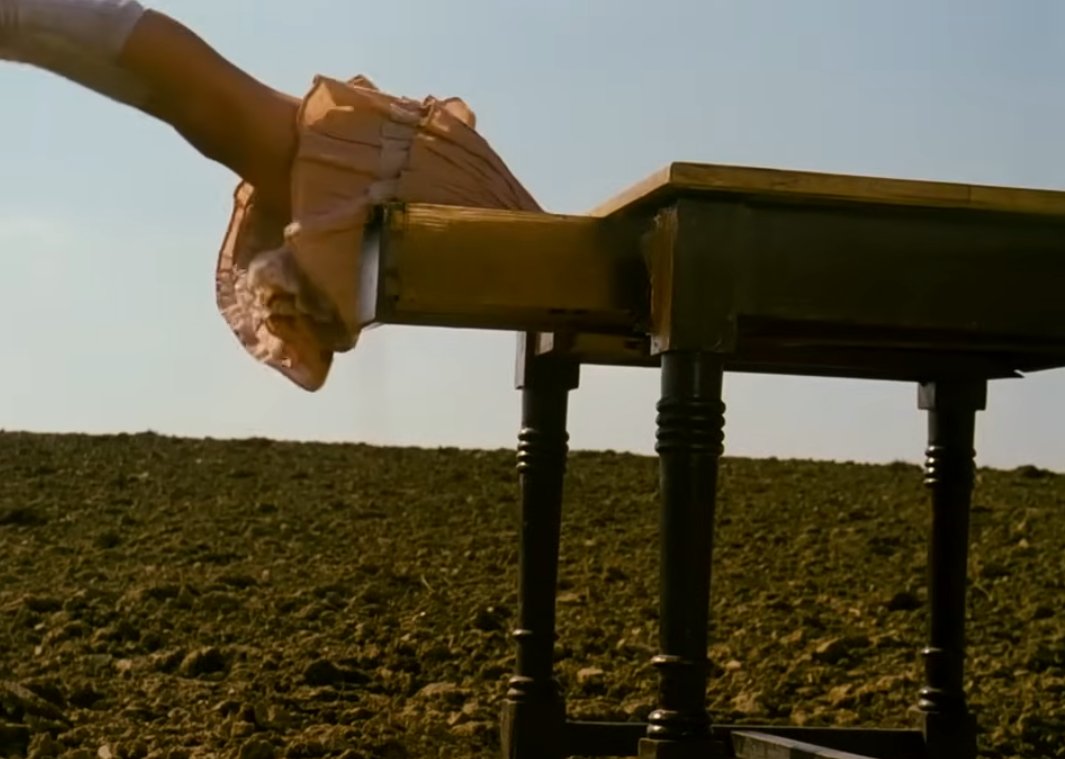

夢うつつとなりつつある、部屋の場面で、不思議の国に登場するオブジェクトが定義される。クッキー、インク、積み木、トランプに人形といった要素がひとつの空間にある。夢は自身の過去の経験に基づいて生成されるため、不思議の国では定義されたアイテムを軸に物語が進行していく。後に『サヴァイヴィング ライフ 』を撮る監督だけに夢の描写は正確といえる。そして、そこにストップモーションアニメとしての特性が加わる。ストップモーションアニメは現実に存在するモノを用いながら現実の物理法則に反した運動を流し込む表現手法である。それは夢におけるハリボテの空間ないしアリスの世界に流れる非ユークリッド的空間を表現するのに相性が良いことを示している。それは単一のアクションだけに留まらず、空間全体レベルにまで応用されていく。たとえば、ウサギを追いかける場面では、部屋のショットが切り替わると荒野が映し出される。通常、部屋は閉じている空間であるにもかかわらず開けているのである。そして、ドラえもんよろしく、物理的に不可能な引き出しに吸い込まれる運動でもって不思議の国へと誘われていく。

また、本作は数あるアリス映画の中でユニークなサイズ変化描写を行っている。通常、アリスが巨大化/縮小化する場面ではアリスを主体としてサイズ変化が行われる。実際にウサギの家などではその方法が用いられている。しかし、イモムシからキノコを貰った直後の場面では、木や家のサイズが変化することによってアリスの巨大化/縮小化が表現されるのだ。アリス映画のサイズ変化描写に絶対的変化/相対的変化の2軸の視点を見出した点はヤン・シュヴァンクマイエル作品史上最大の発明といっても過言ではないだろう。

故に「死ぬまでに観たい映画1001本」のアリス映画枠として本作が掲載されているのは妥当と判断できる(個人的にはエドウィン・S・ポーター版も捨てがたいが)。