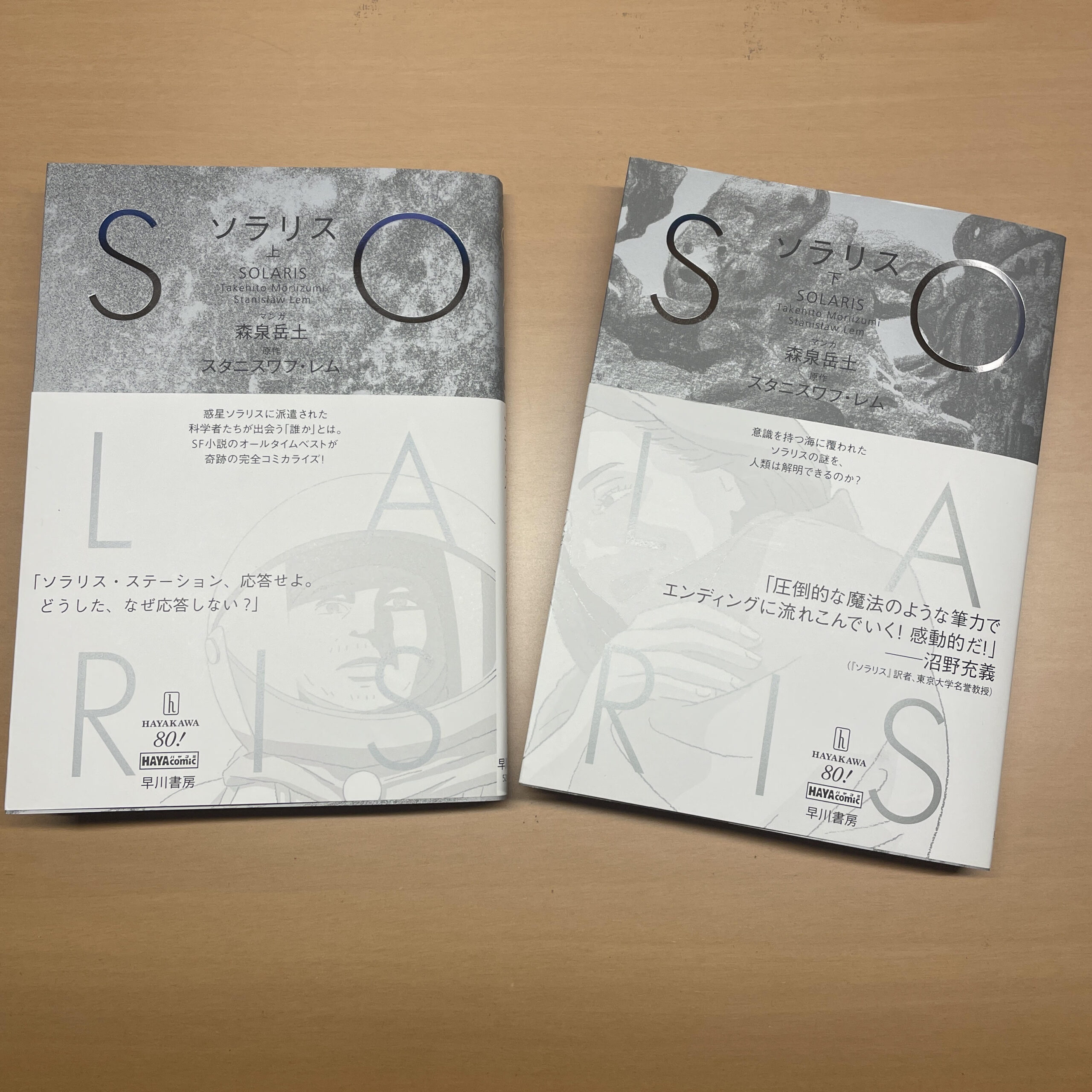

先日、スタニスワフ・レム「ソラリスの陽のもとに」を森泉岳土がコミカライズした「ソラリス」が発売された。ここ最近、『けものがいる』や『敵』などといった内なる他者性を描いた作品と遭遇することが多く、アンドレイ・タルコフスキーの『惑星ソラリス』を再考したかったため、即購入した。原作も当然ながら読んでいるものの、10年以上昔の私にはタルコフスキーがなぜレムと揉めたのかといったところまで踏み込むことができなかった。昨年、ポール・リクール「他者のような自己自身」を読み、フィクションにおける内なる他者性を自分の言葉で捉えることができるようになったので、ソラリスの海へと潜ってみることにした。

森泉岳土のコミカライズ版は小説をベースとしているため、プロメテウス号にケルヴィンがやってくるところから始まる。宇宙船の造形はタルコフスキー版を意識している。これにより、タルコフスキー版とは明確に異なる描写が強調される仕掛けとなっている。まず、顕著な点として《海》が挙げられる。タルコフスキー版ではソラリスの海は人間心理を抽象化したような渦巻として描かれていた。ソラリスにおける陸地は、終盤における父との邂逅の場面にて強調されるに留まっていた。この海が作り出す形成物の要素がそぎ落とされてしまっていた。コミック版では、ここに最も力を入れており、人間心理を学習してまるで生成AIが生み出す不気味の谷を彷彿とさせるような形成物を、余白が強調された宇宙船パートと対比されるような漆黒の画で描写していくのである。この形成物は時に第三インターナショナル記念塔を彷彿とさせるロシア構成主義のタッチで描かれており、タルコフスキー版にない感情のチャネルが開かされている気分となる。

また、コミック版では「漫画」としての利点を活かした表現がある。

ケルヴィンがハリーの幻影に悩まされながら眠りにつく場面。数ページに渡って、灰色の何も描写されていないコマが並んでいる。コマ割りだけがされているのだ。これは《夢》を漫画的に表現したといえる。夢は見ている時こそ明瞭だが、目覚めると内容を忘れてしまうことがある。「凄い夢を見た」感触だけがそこにある。自分の内面と対峙し、苦しみながらいつしか眠りに落ち朝を迎えるまでの過程を見事、漫画に落とし込んでいるのだ。この描写だけでも本作を買って良かったと思った。